恒 héng

【字形及本义】

【字义演释】

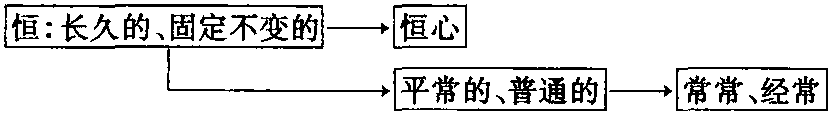

①长久的、固定不变的。形容词。《孟子·梁惠王上》:“无恒产而有恒心(没有固定的财产维持生计,但仍然有固定志向的人),惟士为能(这只有读书人可以做到)。”现如:恒心;持之以恒。

②由“长久的”引申指“恒心”。名词。《论语·子路》:“人而无恒(人如果没有恒心),不可以作巫医(不能够做巫医)。”

③由“长久的”又引申为“平常的”、“普通的”。形容词。《战国策·秦策二》:“甘茂(甘茂),贤人(是位贤人),非恒士也(不是一个普普通通的人)。”柳宗元《童区寄传》:“寄伪儿啼(区寄假装像小孩似的啼哭),恐栗(害怕得发抖),为儿恒状(装作一般小孩平常的样子)。”旧如:恒言。

④由“平常的”引申虚化作副词。相当于“常常”、“经常”。《书·伊训》:“敢有恒舞于宫、酣歌于室(敢有经常在宫中舞蹈、在房中饮酒酣歌的),时谓巫风(这叫做巫风)。敢有殉于货色、恒于游畋(敢有贪于财货女色、经常游乐田猎的),时谓淫风(这叫做淫风)。”

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆