伏 fú

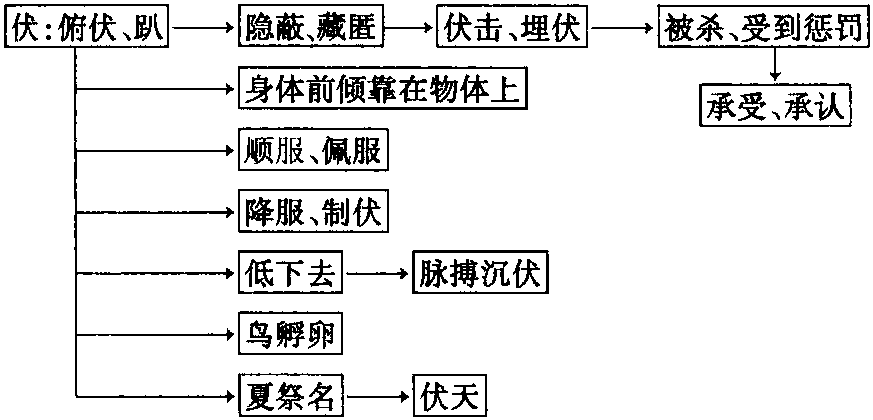

【字义演释】

①俯伏、趴。动词。贾谊《治安策》:“伏中行说而笞其背(让中行说趴着鞭打他的背。中行说:人名)。”马中锡《中山狼传》:“因顿首杖下(说完,就在老人的拐杖下叩头),俯伏听命 (趴在地上听候处理)。”现作“趴”。如:伏在地上;伏案读书。又用作敬辞。常与“伏惟”连用,表示伏着想,一般不译出。《古诗·为焦仲卿妻作》:“府吏长跪告(焦仲卿直直地跪着哀告),伏惟启阿母(禀告母亲,请求宽恕)。”枚乘《七发》:“伏闻太子玉体不安 (俯伏着听到太子你身体不好的消息),亦少间乎 (现在稍微好些了吗)?”

②由“趴”引申为“隐蔽”、“藏匿”。动词。《诗·小雅·正月》:“潜虽伏矣 (纵然藏匿深水中),亦孔之炤(仍然看得很明确)。”《老子》第五十八章:“祸兮福之所倚(祸中依附着福),福兮祸之所伏 (福中藏匿着祸)。”现用作“隐蔽”。如:潜伏;伏击;昼伏夜出。

③由“藏匿”引申为“伏击”、“埋伏”。动词。《左传·庄公十年》:“夫大国难测也(大国难以猜测),惧有伏焉 (怕埋伏有军队)。”现如:伏兵;伏击;潜伏期;伏笔。

④因“埋伏”含有“攻击对方,使对方受到袭击”的意思,所以引申为“被杀”、“受到惩罚”。常“伏法”、“伏诛”连用。动词。司马迁《报任安书》:“假令仆伏法受诛(倘使我被处死刑),若九牛亡一毛,(像那很多牛身上掉下一根毛)。”《三国志·吴书·吴主传》:“后壹奸罪发露伏诛(后来吕壹的罪恶暴露而被杀了)。”现作“承受”、“承认”。如:伏罪;伏输。

⑤由“俯伏”引申为“身体前倾靠在物体上”。动词。《庄子·渔父》:“孔子伏轼而叹(孔子伏在车轼上叹息)。”

⑥由“俯伏”引申为“顺服”、“佩服”。动词。《红楼梦》第四十回:“拿起箸来,沉甸甸的不伏手。”白居易《琵琶行》:“曲罢曾教善才伏(演奏完连乐师也深深佩服)。”

⑦由“俯伏”又引申为“降服”、“制伏”。动词。《西游记》第三十三回:“伏虎降龙,大闹天宫。”

⑧由“俯伏”又引申为“低下去”。动词。《徐霞客游记·楚游日记》:“二山之西(两山的西面),高峰渐伏 (高峰渐渐低下去了)。”现如:起伏不平;此起彼伏。

⑨由“低下去”引申指“脉搏沉伏”。《红楼梦》第七回:“看得尊夫人这脉息,左寸沉数,右关沉伏。”

⑩由“俯伏”又引申为“鸟孵卵”。动词。《庄子·庚桑楚》:“越鸡不能伏鹄卵(越鸡不能孵鹄卵)。”

⑪因“俯伏”有“恭敬”意,所以引申指夏祭名。常与“伏腊”连用(夏祭为“伏”,冬祭为“腊”)。名词。杨恽《报孙会宗书》:“田家作苦(农民劳动十分辛苦),岁时伏腊(在夏祭冬祭年节时),烹羊炮羔(烹炒羊肉羊羔),斗酒自劳(用酒来慰劳自己)。”

⑫由“夏祭”引申指“伏天”,即三伏的总称。《汉书·东方朔传》:“伏日 (伏天),诏赐从官肉 (皇帝命令赐给身边的官员肉吃)。”现如:入伏;初伏;三伏天。

【字义发展图示】

;小篆

;小篆