夷 yí

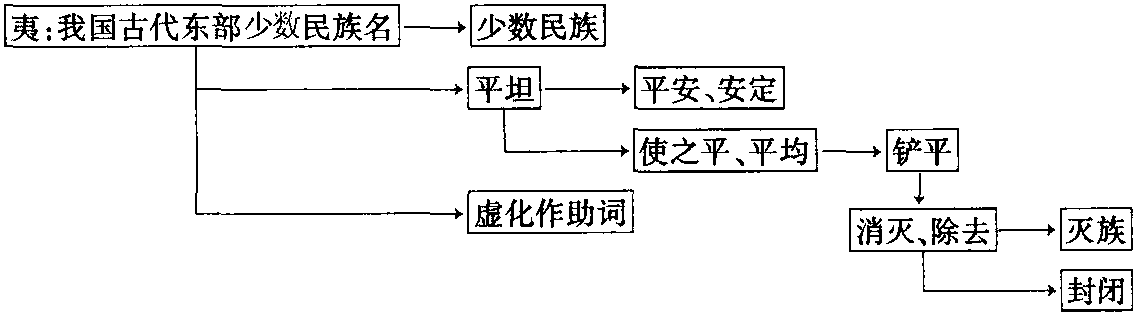

【字义演释】

①我国古代东部民族名。后来泛指少数民族。名词。《论语·子罕》:“子欲居九夷(孔子想搬到九夷去住)。”《三国志·蜀书·诸葛亮传》:“西和诸戎(西面和好各戎族),南抚夷越(南面安抚夷族、越族)。”

②借作“平坦”。形容词。《韩非子·五蠹》:“千仞之山 (上千丈高的大山),跛牂易牧者(就是瘸腿的母羊也容易被赶上去放牧),夷也(这是因为它坡度平缓)。”王安石《游褒禅山记》:“夫夷以近(路平坦而且近的地方),则游者众(游览的人就多)。”

③由“平坦”引申为“平安”、“安定”。形容词或动词。《尉缭子·兵教下》:“宽其政(放宽原来的政策),夷其业(安定百姓的家业),救其弊(救除社会时弊)。”现如:化险为夷(转危为安)。

④由“平坦”又引申为“使之平”、“平均”。动词。《左传·昭公十七年》:“五雉为五工正(五雉是五种管理手工业的官),利器用 (是改善器物用具)、正度量(统一尺度容量),夷民者也(使百姓得到平均的)。”

⑤由“使之平”引申为“铲平”。动词。《国语·晋语六》:“夷灶烟井(我们可以在自己的营地上平灶填井,就在营地上列成阵势表示必死的决心),非退而何(楚军不败退还等什么)?”现如:夷为平地。

⑥由“铲平”引申为“消灭”、“除去”。动词。《诗·大雅·召旻》:“溃溃回遹(溃乱邪辟尽猖狂),实靖夷我邦(实要毁灭我家邦)。”现如:夷灭。

⑦由“消灭”引申为“灭族”。动词。《三国志·吴书·吴主传》:“将军马𥬪等图逆(将军马𥬪等企图谋反),夷三族(被夷灭三族)。”

⑧由“除去”引申为“封闭”。动词。《孙子·九地》:“是故政举之日(因此决定实施战争的时候),夷关折符(就封锁关口,废除通行凭证)。”

⑨虚化作助词。无实义。

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆