起 qǐ

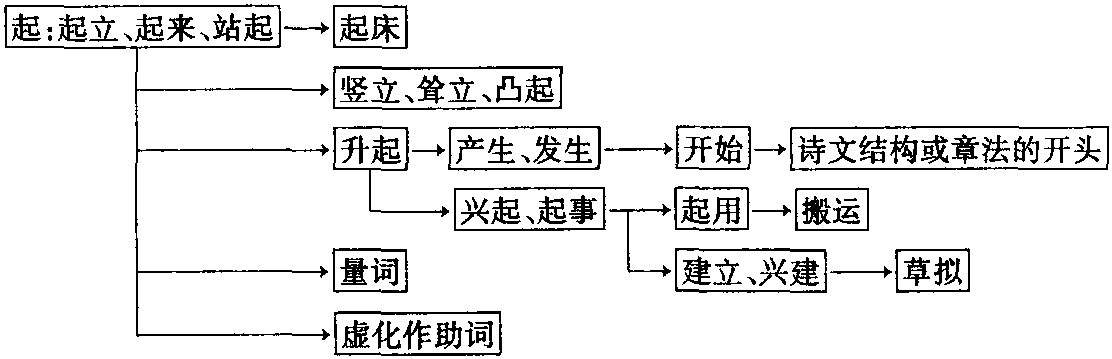

【字义演释】

①起立、起来、站起。动词。《左传·宣公十四年》:“楚子闻之(楚王听到了),投袂而起(一甩袖子就站起来)。”苏洵《六国论》:“起视四境(但是起来向四境一看),而秦兵又至矣(秦国的兵又来了)。”现如:起立致敬。

②由“起来”引申为“起床”。动词。《孟子·尽心上》:“孟子曰(孟子说):‘鸡鸣而起(鸡一叫唤就起床),孳孳加善者(坚持不懈地做善事的人),舜之徒也(这是舜的学生);鸡鸣而起(鸡一叫唤就起床),孳孳为利者(拼命发狠谋私利的人),跖之徒也(这是跖的学生)。’”现如:早睡早起。

③由“起立”引申为“竖立”、“耸立”、“凸起”。动词。《书·金縢》:“王出郊(成王走出郊外),天乃雨(天就下着雨),反风(风向也反转了),禾则尽起(倒伏的庄稼又全部伸起来)。”徐宏祖《游黄山记》:“惟一石顶壁起犹数十丈(顶峰上只有一面大石像墙壁那样凸起,好像有几十丈)。”

④由“起来”又引申为“升起”。动词。《荀子·儒效》:“如是(这样),则贵名起如日月(那尊贵的名誉上升如同日月一样),天下应之如雷霆(天下的人民将同声响应,如同雷霆轰鸣一般)。”现如:起伏;一起一落。

⑤由“升起”引申为“产生”、“发生”。动词。《战国策·燕策三》:“群臣惊愕(群臣们惊愕万分),卒起不意(仓促之间发生意想不到的事情),尽失其度(都失去了常态)。”现作“发生”。如:起疑;起火;起风。

⑥由“产生”引申为“开始”。动词。《史记·李斯列传》:“明法度(关于修订典章制度),定律令(制定具体法令),皆以始皇起(都是从秦始皇开始做起的)。”现如:起头;起笔;起点。

⑦由“开始”引申指“诗文结构或章法的开头”。名词。《红楼梦》第四十八回:“什么难事,也值得去学?不过是起(开头)、承、转、合。”

⑧由“升起”又引申为“兴起”、“起事”。动词。《荀子·天论》:“一起一废(朝代有兴起衰落的变化),应之以贯(但是要用一贯的原则去顺应它)。”《左传·昭公二十六年》:“冬十月丙申(冬十月十六日),王起师于滑(周天子在滑地起兵)。”

⑨由“起事”引申为“起用”。动词。《战国策·秦策二》:“李仇谓公孙衍曰(李仇对公孙衍说):‘不如召甘茂于魏(你不如把甘茂从魏国召回来),召公孙显于韩(把公孙显从韩国召回来),起樗子里于国(在秦国重新起用樗子里)。’”

⑩由“起用”引申为“搬运”。动词。《儒林外史》第五十回:“凤四老爹又叫万中书亲自到承恩寺起(搬运)了行李来。”

⑪由“兴起”又引申为“建立”、“兴建”。动词。《礼记·礼运》:“则礼虽先王之未有(因此即使在先王时代还没有的礼仪),可以起也(也可以依据‘义’来建立)。”《汉书·郊祀志下》:“起步寿宫(兴建步寿宫)。”现如:白手起家;起房子。

⑫由“建立”引申为“草拟”。动词。《二十年目睹之怪现状》第二回:“我伯父看见了,便立起来问道:‘这讣帖底稿,是哪个起(草拟)的呢?’”现如:起草;起稿。

⑬借作量词。相当于“批”、“群”、“件”、“宗”。现如:一起人走了,又来了一起;三起案件;两起事故。

⑭虚化作助词。①用在动词后,表示动作关涉到某事物。现如:问起;谈起;想起;唱起;记起。②用在动词后,常跟“不”、“得”连用,表示能(不能)经受住,够(不够)标准。如:买不起;买得起;经受得起考验;经受不起考验;看不起;看得起;瞧不起;瞧得起。

【字义发展图示】

;小篆

;小篆