象 xiàng

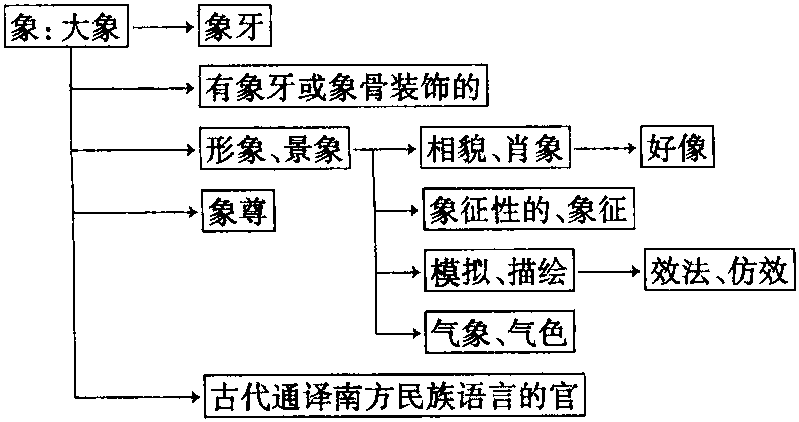

【字义演释】

①大象。名词。《左传·襄公二十四年》:“象有齿以焚其身(大象有了象牙而毁坏了自己),贿也(这是由于值钱的缘故)。”《吕氏春秋·古乐》:“商人服象(南蛮之人穿着大象的服饰),为虐于东夷(为虐于东边民族地区)。”现如:瞎子摸象。

②由“大象”引申指“象牙”。名词。《史记·宋微子世家》:“纣始为象箸(纣王第一次使用象牙筷子时),箕子叹曰(箕子便叹息道):‘彼为象箸(他既然使用象牙筷子),必为玉桮(便一定要用玉杯才配得上)。’”

③由“大象”又引申指“有象牙或象骨装饰的”。形容词。《诗·小雅·采薇》:“四牡翼翼(四马训练已娴熟),象弭鱼服(鱼皮箭袋象牙装饰的弭)。”《战国策·齐策三》:“孟尝君出行国(孟尝君出外巡行各国),至楚(到了楚国),献象床(楚国献给他一张象牙装饰的床)。”

④由“大象”又引申为“形象”、“景象”。名词。《书·说命上》:“乃审厥象(于是详细画出了他的形象),俾以形旁求于天下(派遣人拿着图像到天下普遍寻找)。”《易·系辞上》:“在天成象(宇宙在天上呈现日月星辰、昼夜、以及季节气候等现象),在地成形(在地上形成山河、动植物等各种形体),变化见矣(于是千变万化的情况也就表现出来了)。”现作“形象”。如:天象;星象;气象;景象;万象更新。

⑤由“形象”引申为“相貌”、“肖像”。名词。《书·尧典》:“静言庸违(他花言巧语,阳奉阴违),象恭滔天(貌似恭敬,而气焰很高)。”现指“肖像”。

⑥由“相貌”引申为“好像”。副词。《周髀算经》卷下:“天象盖笠(上天好像一个覆盖的斗笠)。”

⑦由“形象”又引申为“象征性的”、“象征”。形容词或名词。《荀子·正论》:“治古无肉刑(在安定的时代,没有肉刑),而有象刑(只有象征性的刑罚)。”鲁迅《华盖集续编·杂论管闲事·做学问·灰色等》:“只要一看见封面上画着的一支细长的蜡烛,便明白这是光明之象(象征)。”

⑧由“形象”又引申为“模拟”、“描绘”。动词。《汉书·艺文志》:“教之六书(教导六书),谓(叫做):象形(模拟形)、象事(模拟事)、象意(模拟意)、象声(模拟声)、转注(转注)、假借(假借)。”苏洵《王荆丹画像赞》:“公在荆州(公在荆州),或象其仪(有人描绘他的像),白须红颜(画得红颜白须),谓公方壮(称道公正当壮年)。”

⑨由“模拟”引申为“效法”。动词。《墨子·辞过》:“人君为饮食如此(君主如此摆设饮食),故左右象之(所以左右近臣都仿效)。”

⑩由“形象”又引申指“中医术语”“气象”、“气色”。名词。《素问·五脏生成论》:“五脏之象(五脏的气象),可以类推(可以于人颜面上的气色来类推知)。”

⑪因古一种酒器形似大象,所以由“大象”又引申指“象尊”,也叫“象”。名词。《左传·定公十年》:“牺、象不出门(而且牺尊、象尊不出国门),嘉乐不野合(钟磬不在野外合奏)。”

⑫借指“古代通译南方民族语言的官”。名词。《礼记·王制》:“五方之民(天下五方的百姓),言语不通(语言不通),嗜欲不同(爱好不同)。达其志(沟通他们的思想),通其欲(转达彼此想法),东方日寄(〔对这样的人〕东方叫寄),南方曰象(南方叫象),西方曰狄鞮(西方叫狄鞮),北方曰译(北方叫译)。”

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆