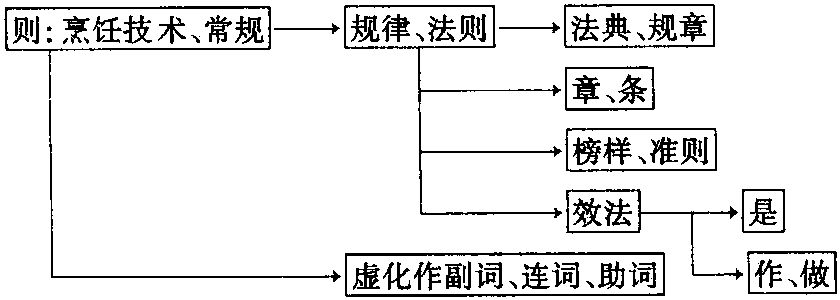

则 zé

【字义演释】

①本义消亡。引申为“规律”、“法则”。名词。《管子·形势》:“天不变其常(天不改变它的常规),地不易其则(地也不改变它的规律)。”《诗·大雅·烝民》:“天生烝民 (老天生下了人民),有物有则 (有事物有法则)。”现如:办事细则;学生守则。

②由“法则”引申为“法典”、“规章”。名词。《周礼·天官·大宰》:“以八则治都鄙(用八条法典治理大城市和边远地方)。”

③由“法则”又引申作量词。多用于文章或文艺作品,相当于“章”、“条”。如:试题三则;新闻两则;寓言四则。

④由“法则”又引申为“榜样”、“准则”。名词。陆机《文赋》:“俯贻则于来叶(往下可以为后世做榜样。贻,同‘遗’,留给。来叶,后世),仰观象乎古人(朝上可以取法于前贤。象,图像,这里是法则的意思)。”现如:以身作则。

⑤由“法则”又引申为“效法”。动词。《史记·周本纪》:“遵后稷、公刘之业(遵循后稷公刘的事业)。则古公、公季之法 (效法古公、公季的制度)。”

⑥因“效法”含有对某种事物的肯定、判断,由此引申为“是”。动词。《左传·哀公十五年》:“虽陨于深渊(即使坠落在深水坑),则天命也(是天命)。”《孟子·公孙丑下》:“此则寡人之罪也(这是我的过错)。”

⑦“效法”法令制度,就必须去做,因而又引申为“作”、“做”。《红楼梦》第七十三回:“众人听了,嚇得不敢则声”。

⑧虚化作副词、连词、助词。相当于“便”、“就”、“仅”; “才”、“那么”、“如果”、“反而”、“虽然”; “都”、“之”等。现用作连词“就”、“却”的,如:雨少则旱,雨多则涝;其事虽易作,其理则难明。

【字义发展图示】

;小篆

;小篆