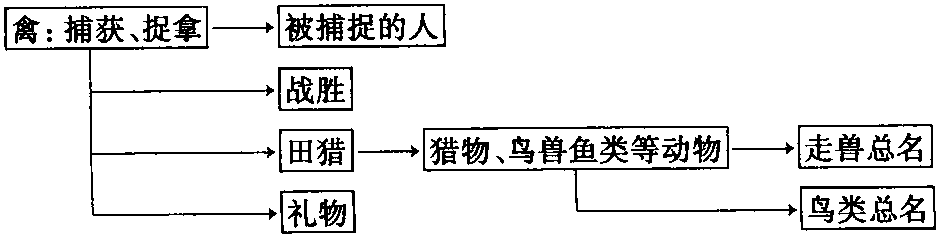

禽 qín

【字义演释】

①捕获、捉拿。动词。《左传·僖公二十二年》:“君子不重伤(君子不伤害伤员),不禽二毛(不擒捉头发花白的人)。”《战国策·秦策一》:“昔者神农伐补遂(从前神农氏攻打补遂),黄帝伐涿鹿而禽蚩尤(黄帝攻打涿鹿擒获蚩尤)。”

②由“捕获”引申指“被捕捉的人”。名词。《管子·立政》:“道涂无行禽(道路上看不到在押的犯人),疏远无蔽狱(与官方疏远的人们也不受冤狱之害)。”

③由“捕获”又引申为“战胜”。动词。《新序·善谋》:“虞虢皆小国也(虞国和虢国都是小国),虞有夏阳之阻塞(虞国有夏阳那样险要的地方),虞、虢共守之(虞国和虢国共同守卫它),晋不能禽也(晋国不能够战胜)。”

④由“捕获”又引申特指“田猎”。动词。《书·五子之歌》:“训有之(禹王的教诲这样昭彰),内作色荒(可以在内迷恋女色),外作禽荒(在外田猎翱翔)。”

⑤由“田猎”引申指“猎物”。泛指“鸟兽鱼类等动物”。《易·恒》:“田无禽(狩猎没有捕获到鸟兽)。象曰(《象传》说):久非其位(很久都不是居于应该居的位置),安得禽也(如何能捕到鸟兽呢)?”

⑥由“鸟兽鱼类等动物”引申为“走兽总名”。名词。《左传·宣公十二年》:“使摄叔奉麋献焉(乐伯让摄叔拿着麋献给他)。曰(说):‘以岁之非时(由于今年还不到时令),献禽之未至(应当奉献的禽兽还没有来),敢膳诸从者(谨把它奉献给你的随从作为膳食)。’”

⑦由“鸟兽鱼类等动物”又引申为“鸟类总名”。名词。马中锡《中山狼传》:“赵简子大猎于中山(赵简子在中山大规模狩猎)。虞人导前(管理山泽的官吏在前引路),鹰犬罗后(猎鹰猎狗成群地跟在后面)。捷禽鸷兽应弦而倒者(飞鸟猛兽随着弦声而被射倒的),不可胜数(数也数不尽)。”现如:家禽;飞禽。

⑧由“捕获”又引申指“礼物”。名词。《左传·昭公元年》:“郑徐吾犯之妹美(郑国徐吾犯的妹妹很漂亮),公孙楚聘之矣(公孙楚已经聘她为妻),公孙黑又使强委禽焉(公孙黑又派人强送去聘礼)。”

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆