蔑 miè

【字义演释】

①灭、消灭。动词。《国语·周语中》:“今将大泯其宗祊(现在都准备大肆毁灭我们的宗庙),而蔑杀其人民(甚至杀灭我们的人民),宜吾不敢服也(确实使我们不敢归顺啊)!”

②由“消灭”引申为“抛弃”。动词。《左传·襄公二十五年》:“今陈忘周之大德(现在陈国忘记了周朝的大德),蔑我大惠(抛弃我们的大恩)。”

③由“抛弃”引申为“无视”、“瞧不起”。动词。《国语·周语中》:“蔑其官而犯其令(轻视先王定下的官制,触犯先王的训令),将何以守国(又拿什么来保住国家)?”《韩非子·外储说左上》:“吾闻宋君无道(我听说宋国的君主荒淫无道),蔑侮长老(侮蔑德高望重的老人)。”现如:蔑视;侮蔑。

④由“无视”引申为“污染”。动词。《正字通·血部》:“衊,凡毁人善行,非其实而诬之曰污衊,通用蔑。”现如:污蔑;诬蔑。

⑤由“抛弃”又引申为“微小”。形容词。扬雄《法言·学行》:“视日月而知众星之蔑也(观看日月而知众星的微小)。”

⑦由“微小”引申为“无”、“没有”。跟“有”相反。动词。《诗·大雅·板》:“丧乱蔑资(遭难人民财物尽),曾莫惠我师(曾不施恩解困难)。”《左传·僖公十年》:“臣出晋君(下臣赶走晋国国君),君纳重耳(君王让重耳回国即位),蔑不济(这就没有不成功的了)。”

⑧由“无”虚化为副词。相当于“莫”、“不”。《左传·成公十六年》:“宁事齐楚(宁可事奉齐国和楚国),有亡而已(就是亡国也罢了),蔑从晋矣(再不跟从晋国了)。”《国语·晋语二》:“吾有死而已(我只有一死算了),吾蔑从之矣(我不能服从他们了)。”

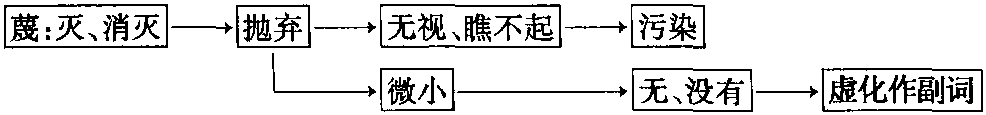

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆