缶 fǒu

【字形及本义】

【字义演释】

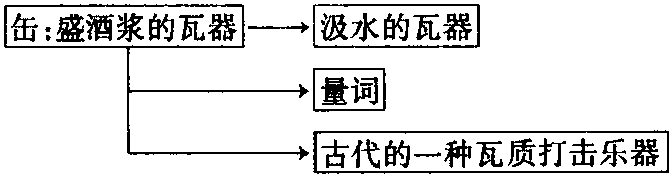

①盛酒浆的瓦器。大腹,小口,有盖。也有铜制的。名词。《易·坎》:“樽酒(一壶酒),簋贰(两盘),用缶(用盛酒浆的瓦器盛着)。”

②由“盛酒浆的瓦器”引申为“汲水的瓦器”。名词。《易·比》:“有孚盈缶(有诚心像装满汲水的瓦器的水那样充盈),终来有他(到头来还会有别的好处)。”

③因“缶”是有容积的,所以由“盛酒浆的瓦器”又引申作量词。古容量单位,等于十六斗。一说三十二斗。

④由“盛酒浆的瓦器”引申作“古代的一种瓦质打击乐器”。名词。《易·离》:“日昃之离(碰上太阳偏西),不击缶而歌(不敲打着瓦缶唱歌)。”

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆