通 tōng

【字义演释】

①通行、通到。动词。《韩非子·说林下》:“知伯将伐仇由而道难不通(智伯将要攻打仇由国,但道路艰难不好通行),乃铸大钟遗仇由之君(于是就铸造了一只大钟赠送给仇由国的君主)。”《列子·汤问》:“吾与汝毕力平险(我和你们共同竭尽全力削平山的险阻),指通豫南(使道路直接通到豫州南部)。”陶潜《桃花源记》:“初极狭(开始很狭窄),才通人(只够一个人通过),复行数十步(再走几十步),豁然开朗(一下子开阔明亮起来)。”现如:通车;通风;四通八达;条条道路通北京。

②由“通行”引申为“开辟”、“疏通”。动词。《礼记·月令》:“开通道路(开辟疏通道路),毋有障塞(没有障碍阻塞)。”魏源《观物吟十首》之七:“始皇竟筑万里城(秦始皇竟然修筑万里长城),随帝竟通千里漕(隋炀帝竟然开辟千里运河)。”

③由“开辟”引申为“沟通”、“接通”。动词。贾谊《过秦论》:“于是六国之士(因此,六国的能人好汉),有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋(有宁越、徐尚、苏秦、杜赫这班人帮他们设计决策),齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅之徒通其意(齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅这伙人给他们沟通消息)。”

④由“通行”又引申为“流通”、“交换”。动词。《荀子·儒效》:“通财货(流通财货),相美恶(察看货物的好坏),辨贵贱(分辨货物的贵贱),君子不如贾人(君子不如商人)。”徐光启《甘薯疏序》:“人人务相通(大家都致力于互相交流),即世可无虑不足(那么整个社会就不必忧虑吃的不够)。”现作“交换”。如:通商。

⑤由“流通”引申为“交往”、“交好”。动词。《左传·隐公元年》:“九月,及宋人盟于宿(九月,和宋人在宿国结盟),始通也(两国开始交好)。”《汉书·季布传》:“吾闻曹丘生非长者(我听说曹丘生不是品行高尚的人),勿与通(不要同他交往)。”

⑥由“交往”引申为“勾结”、“串通”。动词。《史记·魏其武安侯列传》:“灌夫通奸滑(丞相说灌夫和大奸巨猾勾结),侵细民(欺压小民)。”刘献廷《广阳杂记》卷一:“因与贼通(于是同贼人串通),约为内应(相约作为内应)。”现如:通同作弊。

⑦由“勾结”引申指“通奸”。动词。《左传·桓公十八年》:“公会齐侯于泺(桓公和齐侯在泺地会见),遂及文姜如齐(然后就和文姜到了齐国)。齐侯通焉(齐侯和文姜通奸)。”

⑧由“通行”又引申为“顺畅”、“顺利”。形容词。《淮南子·主术》:“是故重为惠(因此,君王非常慎重地对待施恩惠),若重为暴(就像非常慎重地对待实行暴力惩处一样,绝不轻举妄动),则治道通矣(若能这样,治国的路子便畅通无阻了)。”范仲淹《岳阳楼记》:越明年(经过第二年),“政通人和(政治顺利,百姓拥护),百废俱兴(各种应办的事业都兴办起来了)。”

⑨由“顺畅”引申指“文章通顺”。形容词。《老残游记》第一回:“当年也曾读过几句诗书,因八股文章做得不通(通顺),所以学也未曾进得一个。”

⑩由“顺畅”引申为“通晓”、“精通”。动词。《易·系辞上》:“曲成万物而不遗(委曲成全万物,而没有遗漏),通乎昼夜之道而和(通晓幽明、死生的变化,知道其中的神秘)。”《汉书·辛庆忌传》:“通于兵事(精通兵法)。”现如:精通业务;他通三国文字。

⑪由“精通”引申为“学识渊博”。形容词。《论衡·起奇》:“通书千篇以上(通读书千篇以上),万卷以下(万卷以下),弘畅稚闲(读得很流畅,很熟练),审定文读(能分析确定章节和断句),而以教授为人师者(并以教授做老师的),通人也(是学识渊博的人)。”

⑫由“通晓”引申为“通情达理”。形容词。《荀子·不苟》:“上则能尊君(对上能尊重自己的君主),下则能爱民(对下能爱护人民),物至而应(一事当前,能应付裕如),事起而辨(一事发生,能立刻处理),若是则可谓通士矣(像这样,就可以叫做通情达理的人了)。”

⑬由“通到”又引申为“传达”、“通报”。动词。《谷粱传·僖公二十八年》:“通王命也(传达王命)。”《世说新语·容止》:“王长史尝病(王蒙曾经患病),亲踈不通(不通报任何亲疏客人)。”现作“传达”。如:通报;通告;通信。

⑭由“通行”又引申为“显贵”、“地位显达”。形容词。《荀子·修身》:“事乱君而通(侍奉暴君而地位显赫),不如事穷君而顺焉(不如事奉穷国的君主而行事顺遂)。”《论衡·自纪》:“身通而知困(有的人身虽显贵,但才知贫乏),官大而德细(官位虽高,但德行渺小),于彼为荣(对他们来说认为是光荣),于我为累(对我来说,这才是真正的欠缺)。”

⑮由“通行”又引申为“贯通”。动词。《韩非子·外储说右上》:“今有千金之玉卮(现在如果有一只价值千金的玉杯),通而无当(贯通而没有底),可以盛水乎(可以装水吗)?”

⑯由“贯通”引申为“全部”、“整个”。形容词。《孟子·告子上》:“弈秋(棋手弈秋),通国久善弈者也(是全国著名的围棋能手)。”

⑰由“全部”引申为“合计”、“总计”。副词。《史记·卫康叔世家》:“惠公立三年出亡(惠公是在即位三年后出奔逃亡的),亡八年复入(逃亡八年后才又回来),与前通年凡十三年矣(所以从开始即位到现在,总计逃亡的年数算在内,共是十三年了)。”

⑱由“全部”又引申为“共同的”、“通常的”。副词。《墨子·经上》:“君(君主),臣萌通约也(是臣子、民众所共同约定的)。”

⑲由“共同的”引申为“全”、“都”、“普遍”。副词。《史记·货殖列传》:“是以富商大贾(因此使富商、大贾),周流天下(得以周行天下);交易之物(所有交易的货物),莫不通得其所欲(无不都满足了各方的愿望)。”韩愈《师说》:“六艺经传皆通习之(六经的经文和传文他都普遍学习)。”现如:通病;通共;通盘计划;通力合作;通身大汗。

⑳因“通行”是有次数的,所以又引申作量词。①用于击鼓,相当于一阵,一遍。如:擂鼓三通。②用于文书,表示一份。《后汉书·崔寔传》:“凡为人主(凡是做人君的),宜写一通(应写一份),置之坐侧(放在座位旁边)。”③用作“遍”、“次”。《说苑·正谏》:“宾客谏之百通(宾客对他规劝了上百遍),则不听也(就是不听)。”《古诗·为焦仲卿妻作》:“著我绣夹裙(穿上我的绣夹裙),事事四五通(每穿戴一件衣饰,都更换四五次)。”

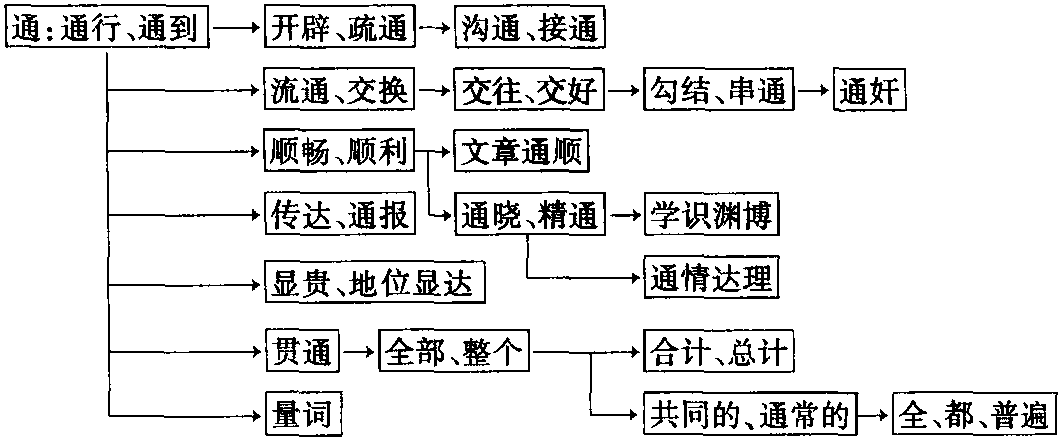

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆