祠 cí

【字形及本义】

”,指神灵。合起来表祭祀神灵。小篆由金文演变而来。《广韵·之韵》:“祠,祭名。”《说文》:“祠,春祭曰祠。”“祠”的本义是“祭名”。

”,指神灵。合起来表祭祀神灵。小篆由金文演变而来。《广韵·之韵》:“祠,祭名。”《说文》:“祠,春祭曰祠。”“祠”的本义是“祭名”。

【字义演释】

①祭名,指春祭。名词。《诗·小雅·天保》:“禴祠蒸尝(夏祭和春祭,冬祭与秋祭),于公先王(祭那先公与先王)。”《公羊传·桓公八年》:“春曰祠(春祭叫祠),夏曰礿(夏祭叫礿),秋曰尝(秋祭叫尝),冬曰蒸(冬祭叫蒸)。”

②由“祭名”引申为“祭祀”。动词。《书·伊训》:“伊尹祠于先王(伊尹祭祀先王),奉嗣王祗见厥祖(侍奉嗣王,恭敬地拜见他的祖先)。”

③由“祭祀”引申为“祭神的地方”、“神庙”。名词。《史记·陈涉世家》:“又间令吴广之次所旁丛祠中(又暗地派吴广到驻地旁边丛林里的神庙中),夜篝火(夜里用笼罩着火),狐呜呼曰(学着狐狸叫声喊道):‘大楚兴(强大的楚国要复兴),陈胜王(陈胜要当王)。’”

①由“神庙”引申指供奉祖宗或有功德的人的地方,即“祠堂”。名词。辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》:“可堪回首(那堪回首),佛狸祠下(在佛狸祠堂下),一片神鸦社鼓(天空飞着吃祭品的乌鸦,庙里响起一片祭鼓)。”

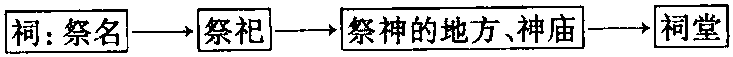

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆