厌 yàn

【字形及本义】

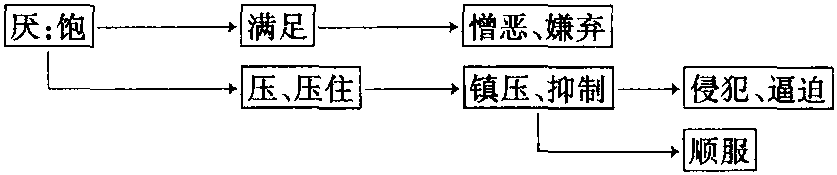

【字义演释】

①饱。后作“餍”。形容词。《史记·货殖列传》:“原宪不厌糟糠(原宪穷得连糟糠都吃不饱),匿于穷巷(躲藏在简陋的里巷中生活)。”

②由“饱”引申为“满足”。后作“餍”。形容词。《论语·述而》:“学而不厌(努力学习而不满足),诲人不倦(教导别人而不知疲倦)。”现如:贪得无厌。

③由“满足”引申为“憎恶”、“嫌弃”。动词。《论语·乡党》:“食不厌精(粮食不嫌舂得精),脍不厌细(鱼和肉不嫌切得细)。”《史记·平津侯主父列传》:“诸公宾客多厌之(各公卿及宾客大多讨厌他)。”现如:厌恶;讨厌;吃厌了。

④借作“压”。后作“壓”,简化为“压”。读作yā。动词。《荀子·强国》:“奄然而雷击之(突然如雷电轰顶),如墙厌之(如墙垣倒塌压住)。”

⑤由“压”引申为“镇压”、“抑制”。后作“压”。读作yā。动词。《左传·昭公二十六年》:“齐师围成(齐军就包围成地)。成人伐齐师之饮马于淄者曰(成地的军队攻打在淄水饮马的齐军,说):‘将以厌众(这是抑制众心)。’”

⑥由“镇压”引申为“侵犯”、“逼迫”。读作yā。动词。《国语·晋语六》:“鄢之役(鄢陵之战时),荆厌晋军(楚军逼近晋军摆开阵势)。”

⑦由“镇压”又引申为“顺服”。读作yā。动词。《汉书·景帝纪》:“而于人心不厌者(而对于人心不服的),辄谳之(就议罪)。”

【字义发展图示】

;小篆

;小篆