识 shí

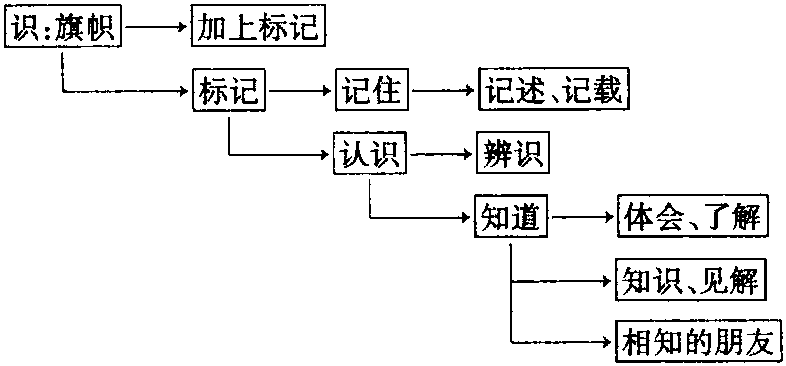

【字义演释】

①旗帜。后作“帜”。读作zhì。名词。《汉书·王莽传下》:“无文号旌旗表识(没有文号旌旗表帜),咸怪异之(大家都对此感到怪异)。”

②由“旗帜”引申为“加上标记”。后作“誌”。读作zhì。动词。《礼记·檀弓上》:“曰(孔子说):‘吾闻之(我听说),古也墓而不坟(古时,对葬墓不封垄),今丘也(现在我孔丘),东西南北之人也(是个宦遊无定居的人),不可以弗识也(不可以不加上标记)。’于是封之(于是对父母的墓进行封垄),崇四尺(高四尺)。”

③由“旗帜”又引申为“标记”。读作zhì。名词。曹植《宝刀赋序》:“建安中(建安中年),魏王命有司造宝刀五枚(魏王命令有司官监造宝刀五把),以龙熊鸟雀为识(用龙、熊、鸟、雀图作为标记)。”

④由“标记”引申为“记住”。读作zhì。动词。《论语·述而》:“默而识之(〔把所见所闻的〕默默地记在心里),学而不厌(努力学习而不厌弃),诲人不倦(教导别人而不疲倦)。”

⑤由“记住”引申为“记述”、“记载”。读作zhì。动词。《资治通鉴·魏文帝黄初二年》:“然天下离析之际(然而天下分裂的时候),不可无岁、时、月、日(不可以没有年、时、月、日),以识事之先后(用以记述事情发生的先后)。”

⑥由“标记”又引申为“认识”。动词。《史记·刺客列传》:“行乞于市(〔豫让〕在市上行走求乞),其妻不识也(连他的妻子也不认识他了)。”现如:识字;识货。

⑦由“认识”引申为“辨识”。动词。《墨子·非命中》:“然今天下之情伪(然而现在天下的事情虚假),未可得而识也(不可能辨别清楚啦)。”

⑧由“认识”又引申为“知道”。动词。《韩非子·难二》:“昔者齐桓公九合诸侯(从前齐桓公多次会合诸侯),一匡天下(使天下归于一致而恢复了正道),不识臣之力也(不知道是靠了臣子的力量呢)?君之力也(还是靠了君主的力量)?”

⑨由“知道”引申为“体会”、“了解”。动词。辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》:“而今识尽愁滋味(而现在体会尽忧愁的滋味),欲说还休(想说又作罢)。”袁宏道《泛溪》:“只贪下水易(只图走下水容易),谁识上滩难(谁了解上滩很艰难)。”

⑩由“知道”又引申为“知识”、“见解”。名词。张衡《东京赋》:“鄙夫寡识(匹夫知识少)。”王逸《楚辞章句序》:“才益多者其识远(才越多的人,他的知识高深)。”现如:常识;见识;远见卓识。

⑪由“知道”又引申为“相知的朋友”名词。刘禹锡《元日感怀》:“异乡无旧识(身处异乡没有相知的老朋友),车马到门稀(客人来家门的十分稀少)。”

【字义发展图示】

;小篆

;小篆