死 sǐ

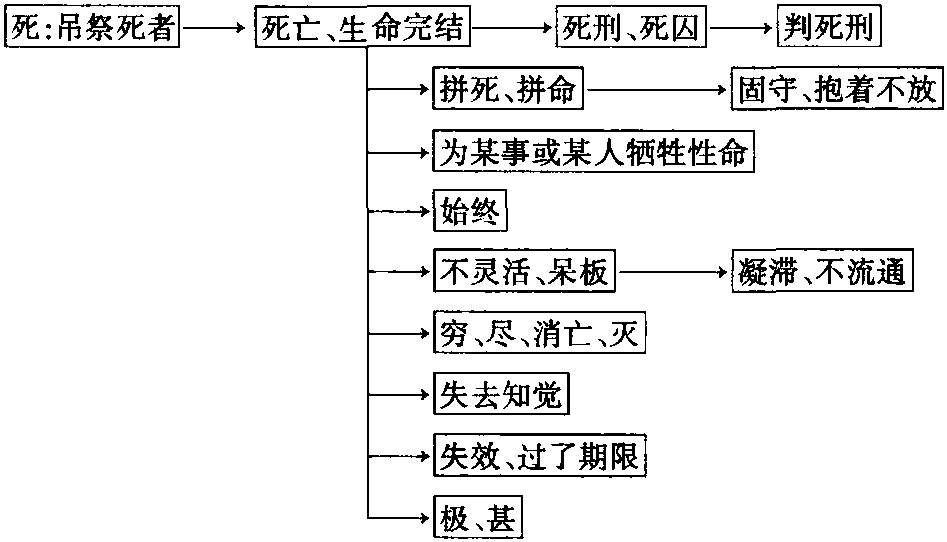

【字义演释】

①本义消亡。引申为“死亡”、“生命完结”。与“活”相对。动词。《诗·王风·大车》:“谷则异室(活着的时候住的不同房),死则同穴(死后愿同葬在一个墓穴)。”现如:人已经死了;庄稼枯死了。

②由“死亡”引申为“死刑”、“死囚”。名词。《辽史·刑法志上》:“然其制刑之凡有四 (然而制定的刑法总共有四种):曰死(死刑)、曰流(流放)、曰徒(拘禁服劳役)、曰杖(用棍棒击打)。”《汉书·外戚传上·高祖吕皇后》:“戚夫人舂且歌曰(戚夫人边舂米边唱道):‘子为王(儿子当王),母为虏(母亲作奴),终日舂薄暮(从早舂到晚),常与死为伍(常与死囚为伍)。’”

③由“死刑”引申为“判死刑”。动词。《后汉书·刘盆子传》:“母曰(母亲说):‘吾子犯小罪(我儿子犯了点小小的罪),不当死(不该判死刑),而为宰所杀(却被他杀了)。”

④由“生命完结”引申为“拼死”、“拼命”。动词。《水浒全传》第六十四回:“阮小二、阮小五、张顺,却得混江龙李俊带的童威、童猛死救回去。”现如:死战;死守。

⑤由“拼死”、“拼命”引申为“固守”、“抱着不放”。李白《嘲鲁儒》:“鲁叟谈五经(鲁国老头谈五经),白发死章句(头发都白了还抱着那些章句不放)。”

⑥由“生命完结”又引申为“为某事或某人牺牲性命”。《史记·淮阴侯列传》:“食人之食者(吃别人的饭的人),死人之事(就要干为别人而牺牲性命的事)。”

⑦由“生命完结”又引申为“始终”。副词。《二刻拍案惊奇》卷十二:“只因 (严蕊) 死不肯招唐仲友一事,四方之人重他义气。”

⑧由“死亡”引申为“不灵活”、“呆板”。形容词。如:死心眼;把门钉死了;死板。

⑨由“不灵活”、“呆板”引申为“凝滞”、“不流通”。形容词。如:一潭死水;死胡同;把沟堵死了;死路。

⑩由“生命完结”又引申为“穷”、“尽”、“消亡”、“灭”。动词。《荀子·大略》:“流言止焉 (无根据的话停止了),恶言死焉 (无礼伤人的话消失了)。”巴金《家》四:“电灯光也死了,黑暗统治着这所大公馆。”

⑪由“死亡”又引申为“失去知觉”。动词。《儒林外史》第四十八回:“老孺人听见,哭死了过去,灌醒回来,大哭不止。”

⑫由“死亡”又引申为“失效”、“过了期限”。动词。《红楼梦》第五十七回:“是一张死了没用的(当票),不知是那年勾了账的。”

⑬由“生命完结”引申为“极”、“甚”。副词。杨文奎《儿女团圆》第三折:“这添添小哥,今年十三岁,天生的甚是聪明,父亲欢喜死了。”现如:笑死了;伤心死了;高兴死了;讨厌死了。

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆