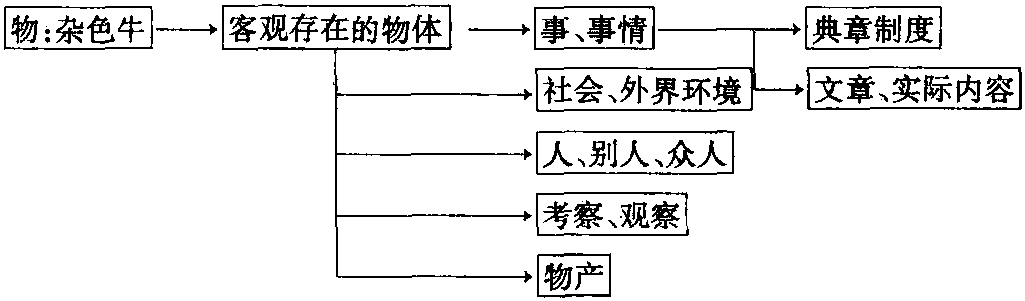

物 wù

【字义演释】

①杂色牛。名词。《诗·小雅·无羊》:“三十维物(杂色牛羊三十种),尔牲则具(祭祀牲畜足够用)。”

②由“杂色牛”引申指“客观存在的物体”。名词。《易·系辞上》:“方以类聚(人以同类相聚),物以群分(万物以异群相分)。”《论语·阳货》:“四时行焉(四季照样运行),万物生焉(众多的生物照样生长),天何言哉(上天有什么说呢)?”《孟子·梁惠王上》:“权(称一称),然后知轻重(然后才知道它的轻重);度(量一量),然后知长短(然后才知道它的长短)。物皆然(所有物体都是这样)。”现如:物价;万物;新事物;物归原主。

③由“客观存在的物体”引申虚化指“事”、“事情”。名词。《吕氏春秋·先识》:“得史、赵骈以为谏臣(得到史、赵骈,任命他们作谏官),去苛令三十九物(废除苛刻的法令有三十九件事)。”又《察今》:“此任物亦必悖买(像这样任用事物就错了)。”现如:物极必反;物尽其用。

④由“事”引申指“典章制度”。名词。《左传·哀公元年》:“复禹之绩(恢复了禹的业绩),祀夏配天(祀奉夏朝的祖先,同时祭祀天帝),不失旧物(维护了原有的典章制度)。”

⑤由“事”又引申指“文章”、“说话的实际内容”。名词。陆机《文赋》:“体有万殊(文体有万种的不同),物无一量(文章没有一个公认的尺度去衡量)。”现作“实际内容”。如:言之有物。

⑥由“客观存在的物体”又引申指“社会”、“外界环境”。名词。《楚辞·渔父》:“安能以身之察察(怎么能够以自身的洁白),受物之汶汶者乎(受社会环境的浑浊污染呢)?”范仲淹《岳阳楼记》:“不以物喜(他们不因为环境的好而高兴),不以己悲(也不因为自己的处境差而悲伤)。”

⑦由“客观存在的物体”引申指“人”、“别人”、“众人”。名词。魏征《谏太宗十思疏》:“傲物(瞧不起人),则骨肉为行路(就是骨肉兄弟,也会同路人一样)。”又《十渐不克终疏》:“损己以利物(损害自己,以使别人得到好处)。”《北史·齐高祖纪》:“杜绝物议(杜绝众人的议论)。”现如:待人接物(对待人接待人);物望所归(众人一致期望的)。

⑧由“客观存在的物体”又引申为对事物的“考察”、“观察”。动词。《左传·昭公三十二年》:“计丈数(计算长度),揣高卑(估计高低),度厚薄(度量厚薄),仞沟洫(约算沟渠的深度),物土方(考察用工的数量)。”《淮南子·缪称》:“欲知地道(要想了解地道),物其树(就观察大地上生长的物类)。”

⑨由“客观存在的物体”又引申为“物产”。名词。《三国志·吴书·吴主传》:“扶南王范旃遣使献乐人及方物(扶南王范旃派使臣送上了乐技艺人和地方物产)。”毛泽东《论十大关系》:“我们说中国地大物(物产)博,人口众多。”现如:物阜民康(物产丰富,百姓安康)。

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆