高 gāo

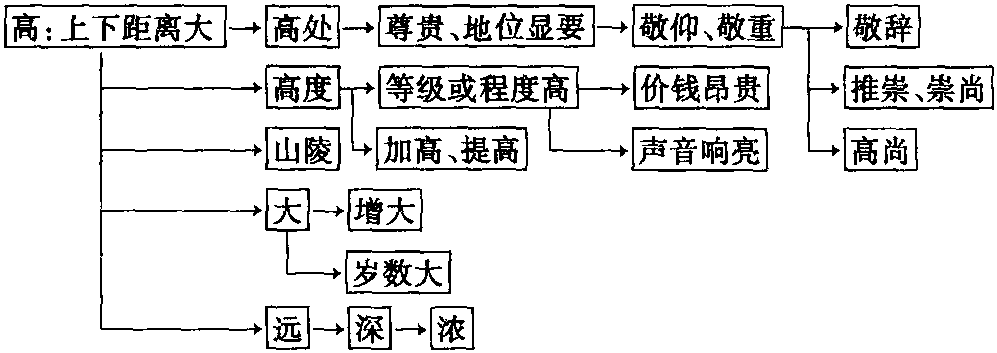

【字义演释】

①上下距离大,与“低”相对。形容词。《书·太甲》:“若升高(如果升高)必自下(一定要从下面开始);若陟遐(如果行远),必自迩(一定要从近处开始)。”杜牧《阿房宫赋》:“高低冥迷(这一切都使人分不出高低),不知西东(辨不清方向)。”现如:高山;高楼。

②由“上下距离大”引申为“高处”。名词。《礼记·曲礼上》:“不登高(不登上高处),不临深(不临深处)。”陈琳《为曹洪与世子书》:“临高守要(居临高处,扼守要塞),一夫挥戟(一个士兵挥动战戟),万人不得进(就是万人也不得前进)。”现如:登高望远;居高临下。

③由“高处”引申为“尊贵”、“地位显要”。形容词。《孝经·诸侯章》:“在上不骄(处在上位不骄傲),高而不危(虽然地位显要,但不危险)。”《史记·苏秦列传》:“见季子位高金多也(因为小叔您现在地位尊贵,钱财多啊)!”

④由“尊贵”引申为“敬仰”、“敬重”。动词。《书·康诰》:“明乃服命(要明确你的职责和使命),高乃听(重视你的听闻)。”旧引申为敬辞。如:高朋;高亲;高邻;高斋;高见;高寿。

⑤由“敬重”引申为“推崇”、“崇尚”。动词。《商君书·君臣》:“言不中法者(说得不合法的),不听也(不听);行不中法者(行为不合法的),不高也(不推崇);事不中法者(事情不合法的),不为也(不作)。”

⑥由“敬重”又引申为“高尚”。形容词。《韩非子·五蠹》:“轻辞天子(古代的人轻易地辞去天子的高位),非高也(并不是因为品德高尚),势薄也(而是因为当时天子的权势很小)。”

⑦由“上下距离大”又引申为“高度”。名词。《荀子·劝学》:“不登高山(不登上高山),不知天之高也(不知道天的高度)。”《列子·汤问》:“太形、王屋二山(太行、王屋两座山),方七百里(长宽各七百里),高万仞(高度有八万尺)。”

⑧由“高度”引申指“等级或程度高”。形容词。《汉书·晁错传》:“对策百余人(回答皇帝的考题的有一百多人),唯错为高第(只有晁错是高等级)。”现如:高等学校;高年级学生;高温;高手;高速度;高血压;见解高;水平高;本领高。现引申指“价钱昂贵”。如:高价;价钱太高。现又引申指“声音响亮”。如:高音;高声。

⑨由“高度”又引申为“加高”、“提高”。动词。《左传·襄公三十一年》:“高其闬闳(大门造得高),厚其墙垣(围墙筑得厚)。”《战国策·赵策四》:“今君有一窟(如今您只有一个地洞),未得高枕而卧也(还不能够垫高枕头睡大觉呀)。”

⑩由“上下距离大”又引申指“山陵”。名词。《徐霞客游记·滇游日记十二》:“两高之间(两个山陵中间),有坳在西北(有个山坳在西北),即为定西岭(就是定西岭)。”

⑪由“上下距离大”又引申为“大”。形容词。《战国策·齐策一》:“举袂成幕(举起衣袖可成帐幕),挥汗如雨(挥一把汗如同下雨);家敦而富(家家敦厚富足),志高而扬(人人志大气昂)。”

⑫由“大”引申为“增大”。动词。《战国策·秦策五》:“异人至(异人回到秦国),不韦使楚服而见(吕不韦让他穿着楚人服饰去拜见王后)。王后悦其状(王后很喜欢他这副模样),高其知(认为他智慧增大了),曰(并说):‘吾楚人也(我本是楚国人)。’而自子之(于是认他为自己的儿子),乃变其名曰楚(把他的名字改作楚)。”

⑬由“大”又引申为“岁数大”。形容词。《楚辞·九辩》:“春秋逴逴而日高兮(岁月如流自己年龄已大啊),然惆怅而自悲(心里充满失望可怜自己)。”鲁迅《彷徨·长明灯》:“坐在首座上的是年高(岁数大)德韶的郭老娃。”

⑭由“上下距离大”又引申为“远”。形容词。李文蔚《燕青博鱼》第四折:“行不到半里其高(行不到半里路远),则听的脑背后喊声闹(就听见脑背后喊声闹)。”

⑮由“远”引申为“深”。形容词。苏轼《鹊桥仙·七夕》:“缑山仙子(缑山仙子),高情云渺(深情如云缥渺)。”

⑯由“深”引申为“浓”。形容词。陆游《闻雁》:“霜高木叶空(霜雾浓,树叶掉光),月落天宇黑(月西沉,天宇漆黑)。”

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆