雉 zhì

【字形及本义】

【字义演释】

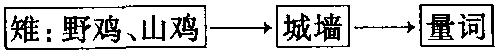

①鸟名。俗称野鸡、山鸡。名词。《诗·王风·兔爰》:“有兔爰爰(兔子挣脱罗网),雉离于罗(野鸡却遭网罗)。”《庄子·养生主》:“泽雉十步一啄(沼泽边的野鸡,走上十步才能啄到一口食物),百步一饮(走上百步才能喝到一口水),不蕲畜乎樊中(可是它丝毫也不会祈求畜养在笼子里)。”

②借指“城墙”。名词。白居易《游湓水》:“城雉映水见(城墙倒映呈现在水中),隐隐如蜃楼(看上去隐隐约约的,好似美丽的蜃楼)。”

③由“城墙”引申指“古代计算城墙面积的单位”。量词。长三丈,高一丈为一雉。《左传·隐公元年》:“都城过百雉(凡属都邑,城垣的周围超过三百丈),国之害也(就是国家的祸害)。”

【字义发展图示】

;小篆

;小篆