衣 yī

【字形及本义】

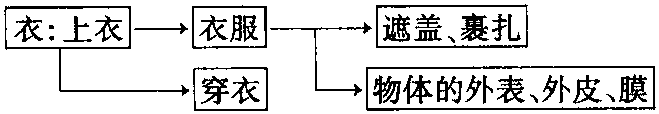

【字义演释】

①上衣。名词。《诗·齐风·东方未明》:“东方未明 (东方天还没亮),颠倒衣裳(颠去倒来忙着穿上衣和裙子)。”

②由“上衣”引申泛指“衣服”。名词。《诗·豳风·七月》:“七月流火(七月火星流向西),九月授衣(九月领受剪裁的寒衣)。”现如:棉衣;冬衣;毛衣等。

③取衣服的“遮裹”意,引申为“遮盖”、“裹扎”。动词。《易·系辞下》:“古之葬者(古时候埋葬死者),厚衣之以薪(在死者身上厚厚地盖上一层柴草)。”柳宗元《段太尉逸事状》:“裂裳衣疮(撕下自己的衣襟给他包裹疮口),手注善药(亲手给他敷上好药)。”后又取衣服是“遮体之外表”意,引申指“物体的外表、外皮、膜”。名词。如“炮衣”、“肠衣”、“花生衣”等。

④“衣”活用作动词,表示“穿衣”。读yì。《庄子·盗跖》:“不耕而食(不种庄稼却有饭吃),不织而衣 (不织布却有衣穿)。”现如:衣锦还乡。

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆