化 huà

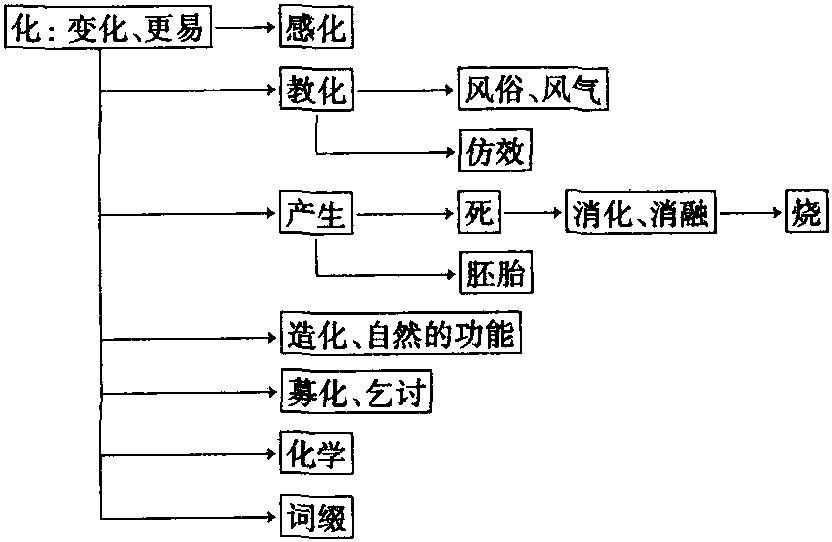

【字义演释】

①变化、更易。动词。《易·恒》:“日月得天而能久照(日月高高地在天上能永远照耀大地),四时变化而能久成(春、夏、秋、冬四时不断变化能永远使万物成长)。”《淮南子·汜论》:“故圣人法与时变(所以圣人的法度随着时势的变化而变化),礼与俗化(礼节随着风俗习惯的不同而改变)。”现如:化整为零。

②由“变化”引申为“感化”。动词。《礼记·学记》:“君子如欲化民成俗(君子如果想要感化人民,使其有良好的风俗),其必由学乎(恐怕一定要从教育入手吧)!”

③由“变化”又引申为“教化”。动词。《论衡·佚文》:“无益于国(对国家没有什么好处),无补于化(对于教化也没有什么补益)。”

④由“教化”引申为“风俗”、“风气”。名词。白居易《除张弘靖门下侍郎平章事制》:“清简之化(清正简朴的风气),闻于京师(传闻于京城)。”

⑤由“教化”又引申为“仿效”。动词。《史记·孟子荀卿列传》:“初见其术(那些王公大臣初次听到他的学说),惧然顾化(无不惊视仿效)。”

⑥由“变化”又引申为“产生”。动词。《素问·天元纪大论》:“人有五藏(人体有五脏),化五气(产生五气)。”

⑦取“产生”的反义引申为“死”。动词。《孟子·公孙丑下》:“且比化者无使土亲肤(况且为着死了的人不要让泥土沾着皮肤),于人心独无恔乎(〔这样做〕对于后人内心不也可以有一点点安慰吗)?”

⑧由“死”引申为“消化”、“消融”。动词。杨万里《庸言》:“学而不化(学习了,不消化),非学也(不是学习)。”

⑨由“消融”引申为“烧”。动词。《礼记·礼运》:“未有火化(还没有学会用火烧煮食物),食草木之实(生吃草木结的果实),鸟兽之肉 (生吃鸟兽的肉),饮其血(连血也喝下去),茹其毛 (毛也吞下去)。”现如:火化。

⑩由“产生”又引申为“胚胎”。名词。《吕氏春秋·过理》:“剖孕妇而观其化(〔商纣王〕剖孕妇而观看她的胚胎),杀比干而视其心 (杀比干而看他的心)。”

⑪由“变化”又引申为“造化”、“自然的功能”。名词。《素问·五常政大论》:“化不可代(造化不可替代),时不可违(时令不可违误)。”《论衡·订鬼》:“天地之性 (天地之间有生命的东西),本有此化(本来就存在着这种自然的功能),非道术之家所能论辩(不是道术之家所能谈论清楚的)。”

⑫因“变化”也会产生贫困,所以又引申为“募化”、“乞讨”。动词。张元干《满庭芳》:“三十年来,云游行化(募化),草鞋踏破尘沙。”《儒林外史》第一回:“也有坐在地上就化(乞讨) 钱的。”现如:化缘;化斋。

⑬由“变化”现引申为“化学”的简称。名词。如:数理化是主课。

⑭虚化作词缀。用在名词或形容词后面,构成动词。如:绿化;美化;科学化;大众化;电气化;现代化。

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆