豸 zhì

【字形及本义】

【字义演释】

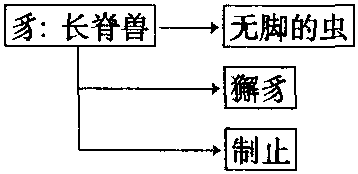

①猫类动物,长脊兽。名词。《说文·豸部》:“豸,兽长脊。”

②由“长脊兽”引申指“无脚的虫”,如蚯蚓之类。名词。《汉书·五行志中之上》:“虫豸之类谓之孽(有脚虫和无脚虫,这类虫子叫做孽)。”现发展为双音词:虫豸 (虫子)。

③由“长脊兽”又引申指古代传说中的神兽“獬豸”。

④借为“制止”。动词。《左传·宣公十七年》:“使郤子逞其志(让邵子能够满足他的心愿),庶有豸乎(祸乱庶几乎可以制止)。”

【字义发展图示】

;小篆

;小篆