阿 ē

【字形及本义】

也,从

也,从 ,可声。”“阿”的本义指“大土山”。

,可声。”“阿”的本义指“大土山”。

【字义演释】

①大土山。名词。《诗·小雅·菁菁者莪》:“菁菁者莪(莪蒿茂盛长得多),在彼中阿(生长在那大丘陵)。”

②由“大土山”引申指“山阜弯曲处”,即“曲陵”。名词。《诗·卫风·考槃》:“考槃在阿(乐意盘桓在曲陵),硕人之薖(高大个儿心快活)。”

③由“山阜弯曲处”引申泛指“弯曲处”。名词。《庄子·外物》:“宋元君夜半而梦人被发窥阿门(宋元君半夜里梦见有人披散着头发在侧门曲簷处窥视)。”

④由“弯曲处”又引申为“曲从”、“迎合”。动词。《国语·周语上》:“大臣享其禄(地位尊贵的大臣享受了君王的爵位和俸禄),弗谏而阿之(不劝谏君王而阿谀他),亦必及焉(也肯定会遭到灾祸)。”《吕氏春秋·达郁》:“侍者为吾听行于齐王也(侍从因为齐王对我言听计从),夫何阿哉(就这样曲意迎合我啊)!”现如:阿谀。

⑤由“曲从”、“迎合”引申为“徇私”、“偏袒”。动词。《楚辞·离骚》:“皇天无私阿兮(上天对一切都无私和不偏袒啊),览民德焉错辅(见有德的人就给予扶持)。”

⑥由“迎合”又引申为“亲附”。动词。《左传·昭公二十年》:“阿下执事(卑微地去亲附执事),臣不敢贰(下臣不敢违背)。”现如:阿附。

⑦虚化作名词词头。多用于亲属名称或人名的前面。《木兰诗》:“阿爷无大儿(爹爹没有大的男儿),木兰无长兄(木兰没有年长的哥哥)。”现如:阿爸;阿公;阿妹;阿姨。

⑧虚化作语气词、叹词。相当于“啊”。

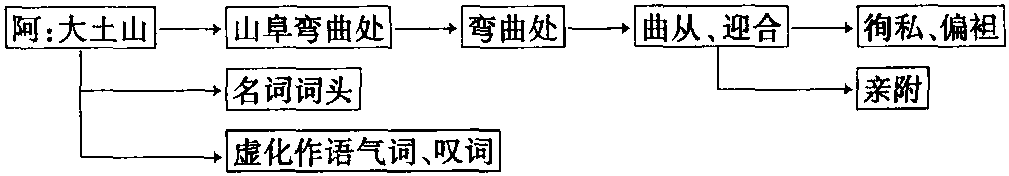

【字义发展图示】

;小篆

;小篆