苞 bāo

【字形及本义】

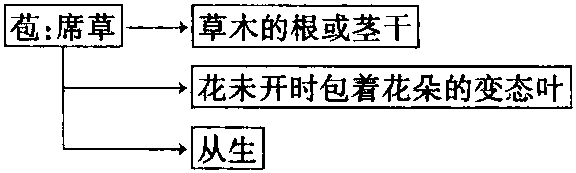

【字义演释】

①席草。可制席子和草鞋。名词。《礼记·曲礼下》:“苞履、报衽、厌冠(穿丧服草鞋的、将前襟插在腰带内的、戴着丧冠的人),不入公门(都不得进入国君的大门)。”

②由“席草”引申指“草木的根或茎干”。名词。《诗·桑颂·长发》:“苞有三蘖(茎干有三枝),莫遂莫达(不能生长不能发)。”

③由“席草”又引申指“花未开时包着花朵的变态叶”。名词。《诗·大雅·生民》:“实方实苞(这样发芽这含苞),实种实褎(这样壮芽这长苗)。”现如:花苞;苞片;含苞待放。

④由“席草”又引申为“从生”。形容词。《诗·曹风·下泉》:“冽彼下泉(泉水真是寒得很),浸彼苞萧(浸透从生蒿草根)。”

【字义发展图示】

;小篆

;小篆