节 jié

【字义演释】

①竹节。名词。《史记·龟策列传》:“竹(竹子),外有节理(外面有竹节有条理),中直空虚(中间却是直而空虚的)。”

②由“竹节”引申为“植物分枝长叶的地方”,即“节巴”。名词。《诗·邶风·旄丘》:“旄丘之葛兮(高高山上长葛藤啊),何诞之节兮(节巴很长是蔓生)。”柳青《创业史》第一部第十九章:“过了清明节,稻地青稞和旱地小麦都拔节了。”

③由“竹节”又引申为“动物骨骼连接处”。名词。《庄子·养生主》:“彼节者有闲(牛的骨节乃至各个组合部位之间是有空隙的),而刀刃者无厚(而刀刃几乎没有什么厚度)。”

④因“竹节”含有“交接处”意,所以又引申为“季节”、“节气”。名词。《史记·太史公自序》:“夫阴阳四时、八位、十二度、二十四节各有教令(阴阳家对于阴阳、四时、八卦方位、十二度、二十四节气,各有一套教令)。”

⑤由“季节”引申为“时”、“时期”。名词。《国语·越语下》:“天节不远(天道循环往复,为期不会很远),五年复反(一般是五年反复一次)。”

⑥由“节气”引申为“节日”、“纪念日”。名词。王维《九月九日忆山东兄弟》:“独在异乡为异客(独自漂泊在外作他乡之客),每逢佳节倍思亲(每遇佳节更是加倍思念亲人)。”现如:春节;八一建军节;十一国庆节。

⑦因“竹节”含有“环节”、“固定”意,所以又引申为“准则”、“法度”。名词。《管子·牧民》:“如日如月 (像日月普照一切),唯君之节(才算得上君主的准则)。”《礼记·曲礼上》:“礼不踰节(礼要求不超越各种等级的规定)。”

⑧由“准则”引申为“节操”、“气节”。名词。《左传·成公十五年》:“圣达节(圣人通达节操),次守节(其次保守节操),下失节(最下失去节操)。”现如:保持晚节。

⑨由“准则”又引申为“礼节”。名词。《论语·微子》:“长幼之节(长幼的礼节),不可废也(不可以废弃啊)。”

⑩由“礼节”引申指“事件”、“事项”。名词。《论语·泰伯》:“临大节而不可夺也(遇到危急关头而他不会屈服)。”《儒林外史》第五十四:“只要那里不晓得假官一节(事),也就罢了。”现如:情节;细节;生活小节。

⑪由“准则”、“法度”又引申为“控制”、“限制”。动词。《易·未济》:“饮酒濡首(喝酒,水沾湿脑袋),亦不知节也(都不知道自己控制自己)。”毛泽东《论政策》:“在和反共顽固派斗争时……是有理,有利,有节(限制)。”现如:节哀。

⑫由“控制”引申为“俭省”、“节约”。动词。《论语·学而》:“节用而爱人(节省费用又爱护百姓),使民以时(役使百姓要不违农时)。”《荀子·天论》:“强本而节用 (加强农业生产而且节约费用),则天不能贫(就是天也不能使他们贫困)。”现如:节水;节电;节煤。

⑬由“俭省”现引申为“剪裁”。动词。如:节录;节选;节译。

⑭由“控制”引申指“敲击以控制乐曲节奏的乐器”。名词。白居易《琵琶行》:“钿头云篦击节碎(镶着花钿的发篦,用来打击乐器,不怕将它敲碎),血色罗裙翻酒污(泼翻酒染污了红色罗裙也毫不在乎)。”

⑮由“乐器”引申为“节拍”、“节奏”。名词。《楚辞·九歌·东皇太一》:“扬枹兮拊鼓(高举鼓槌猛击鼓),疏缓节兮安歌(轻歌曼舞节拍疏)。”⑯“竹节”含有“数量”意,又引申作量词。《韩非子·说林》:“一节见而百节知也(一节看到了,百节便能推断出来)。”现如:两节火车;上了三节课。

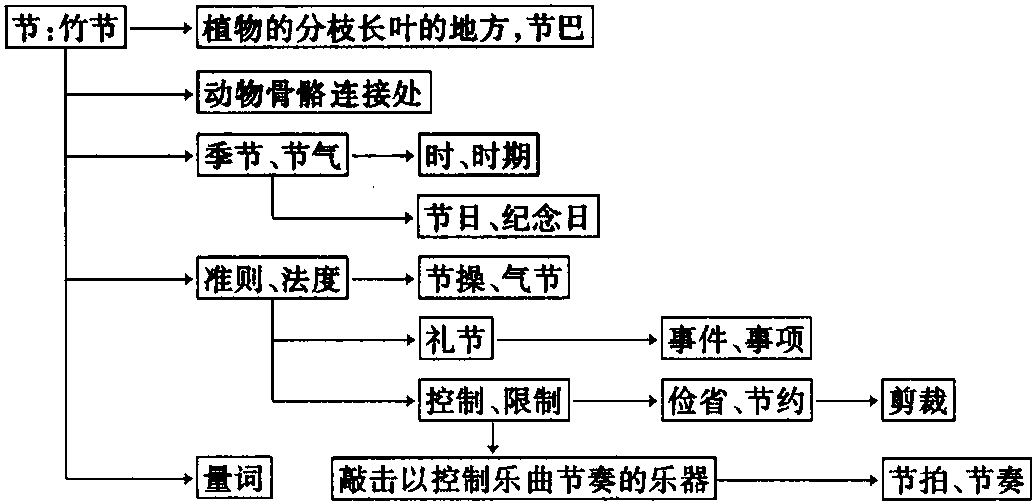

【字义发展图示】

;小篆

;小篆