兽 shòu

【字形及本义】

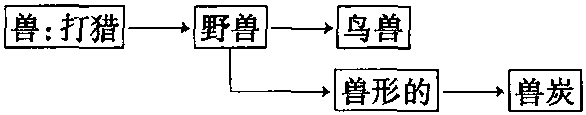

【字义演释】

①打猎。后作“狩”。动词。《诗·小雅·车攻》:“建旐设旄(竖起饰旄大旐旗),搏兽于敖(搏猎野兽敖山坳)。”

②由“打猎”引申指四足哺乳动物。多指“野兽”。名词《墨子·明鬼下》:“百兽贞虫(各种野兽,各种虫子),允及飞鸟(以及各种飞鸟),莫不比方(没有不比类依附的)。”现如:兽性。

③由“野兽”引申泛指“鸟兽”。名词。《周礼·考工记·梓人》:“天下之大兽五(天下大的鸟兽有五类):脂者(牛、羊)、膏者(猪)、臝者(虎、豹)、羽者(鸟)、鳞者(鱼、蛇)。”现如:禽兽。

④由“野兽”引申为“兽形的”。形容词。陆龟蒙《连昌宫词·门》:“金铺零落兽环空(金饰凋落,兽形铜环也空),斜揜双扉细草中(双门斜掩在细草中)。”

⑤由“兽形的”引申指“兽炭”。名词。蒋旭亭《闺怨》:“兽火金盆仔细添(金盆炭火仔细添),缤纷瑞雪压斜檐(瑞雪纷纷压斜檐)。”

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆