野 yě

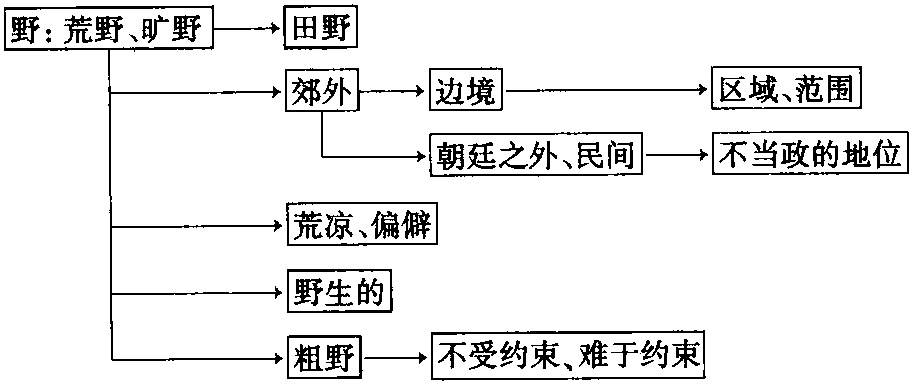

【字义演释】

①荒野、旷野。名词。《书·武成》:“归于华山之阳(把战马放归华山的南面),放牛于桃林之野(把牛放回桃林的荒野)。”《乐府诗集·杂歌谣词·敕勒歌》:“天苍苍(上天苍苍),野茫茫(旷野茫茫),风吹草低见牛羊(风吹草低见牛羊)。”

②由“荒野”引申为“田野”。名词。《孟子·梁惠王上》:“耕者皆欲耕于王之野(种田的农人都想在您的田野上耕种)。”《吕氏春秋·审己》:“稼生于野而藏于仓(庄稼生长在田野而收藏在仓房),稼非有欲也(庄稼不是有什么愿望),人皆以之也(而是人让它这样的)。”

③由“荒野”又引申指“郊外”。名词。柳宗元《捕蛇者说》:“永州之野产异蛇(永州的郊外出一种稀有的毒蛇),黑质而白章(黑底子,白花纹)。”现如:野餐;野地。

④由“郊外”引申指“边境”。名词。《战国策·齐策三》:“今又劫赵、魏(〔秦〕如今又强取赵国、魏国),疏中国(疏远中原各国邦交),封卫之东野(割取卫国东部的边境),兼魏之河南(兼并魏国的河南),绝赵之东阳(断绝赵国的东阳),则赵、魏亦危矣(那么,赵国、魏国也就危险了)。”

⑤由“边境”引申指“区域”、“范围”。名词。《淮南子·原道》:“上游于霄雿之野(向上游于虚廓幽深的区域),下出于无垠之门(向下穿过没有边际的大门)。”

⑥由“郊外”又引申指“朝廷之外”、“民间”。与“在朝”相对。名词。《书·大禹谟》:“君子在野(贤人在民间),小人在位(小人却在朝)。《晋书·杜预传》:朝野清晏(朝内与民间都很安定),国实兵强(国富兵强)。”现引申指“不当政的地位”。如:下野;在野。

⑦由“荒野”又引申为“荒凉”、“偏僻”。形容词。《警世通言·苏知县罗衫再会》:“那黄天荡是极野(偏僻的)的去处,船到荡中,四望无际。”

⑧由“荒野”又引申为“野生的”。形容词。欧阳修《醉翁亭记》:“野芳发而幽香(野花开放,散发出清幽的香气),佳木秀而繁阴(佳木挺秀,投下了浓密的树荫)。”现如:野兽;野草。

⑨由“荒野”又引申指“粗野”。形容词。《礼记·仲尼燕居》:“子曰(孔子说):“敬而不中礼谓之野(诚敬而不合于礼,就叫做粗野)。’”现如:撒野。

⑩由“粗野”引申为“不受约束”、“难于约束”。形容词。《二刻拍案惊奇》卷三八:“大凡女人心一野(不受约束),自然七颠八倒,如痴如呆。”现如:野性;这孩子心都玩野了。

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆