道 dào

”是“行”,表行走,也指道路;下部是“止”,即“脚”。合起来,脚行路上,表示道路。小篆将“行”和“止”变作“辵”,“首”变作“

”是“行”,表行走,也指道路;下部是“止”,即“脚”。合起来,脚行路上,表示道路。小篆将“行”和“止”变作“辵”,“首”变作“ ”。隶变作道。《说文》:“道,所行道也。从辵,从首。”“道”的本义指“道路”。

”。隶变作道。《说文》:“道,所行道也。从辵,从首。”“道”的本义指“道路”。

【字义演释】

①道路。名词。《诗·小雅·大东》:“周道如砥(大路好比磨石平),其直如矢(又像箭头一样直)。”《史记·陈涉世家》:“会天大雨(适逢天下大雨),道不通(道路不通),度已失期(估计雨后到渔阳已经超过了期限)。”现如:人行道;跑道;火车道。

②由“道路”引申为“路程”、“行程。”。名词。《孙子·军争》:“是故卷甲而趋(因此,卷起铠甲,轻装快跑),日夜不处(日夜不停),倍道兼行(以加倍的速度兼程行进)。”《新编五代史平话·唐史下》:“昼夜倍道(日夜以加倍的行程),水陆俱进(水路、陆路同时进发)。”

③由“行程”引申为“经过”、“取道”。动词。《史记·魏世家》:“若道河内(如果经由河内),倍邺、朝歌(背向着邺和朝歌),绝漳滏水(断绝漳水和滏水),与赵兵决于邯郸之郊(和赵兵在邯郸的郊外决战),是智伯之祸也(这又是智伯遭受过的祸害了),秦又不敢(秦又不敢这样做)。”文天祥《指南录后序》:“道海安如皋(取道海安、如皋),凡三百里(共三百里路)。”

④由“道路”又引申为“途径”、“方法”。名词。《商君书·更法》:“治世不一道(治理社会不必采取同一种方法),便国不必法古(为国家谋利益不必效法古代)。”晁错《论贵粟疏》:“圣王在上而民不冻饥者(圣明的帝王在上面治理,而老百姓不挨冻受饥的),非能耕而饲之、织而衣之也(并不是那些帝王亲自耕种来养活他们,亲自纺织来给他们取暖),为开其资财之道也(只不过给他们开辟了生活富裕的途径)。”现如:志同道合。

⑤由“途径”引申为“规律”、“原则”、“事理”。名词。《荀子·天论》:“循道而不贰(遵循事物的发展规律而坚定不移),则天不能祸(就是天也不能给人祸害)。”又《子道》:“从道不从君(服从治国原则,不服从君王错误的命令),从义不从父(服从正义,不服从父亲不合理的要求),人之大行也(这是做人最高尚的德行)。”《礼记·中庸》:“道也者(事理),不可须臾离也(是一刻也不能离开的);可离(如果可以随意离开),非道也(那就不是事理了)。”

⑥由“事理”引申为“道德”、“道义”。名词。《左传·桓公六年》:“所谓道(所谓道义),忠于民而信于神也(就是忠于百姓而取信于神灵)。”《孟子·公孙丑下》:“得道者多助(获得道义的人,帮助他的人多),失道者寡助(失去道义的人,帮助他的人就少)。”

⑦由“途径”、“方法”又引申为“主张”、“思想”、“学说”。名词。《论语·卫灵公》:“道不同(主张不同),不相为谋(不互相商议)。”马中锡《中山狼传》:“然墨家之道(然而墨家的学说),兼爱为本(以兼爱为根本)。”

⑧由“主张”、“思想”引申指“道家”。名词。《史记·太史公自序》:“道家无为(道家主张无为),又曰无不为(又说无所不为),其实易行(他的理论,可以实行),其辞难知(但他们讲的话,一般人不容易了解)。”现如:道观;道庙。

⑨由“主张”又引申指“好的政治局面或政治措施”。名词。《论语·卫灵公》:“直哉史鱼(好一个刚直不屈的史鱼)!邦有道(国家政治清明),如矢(像箭一样直);邦无道(国家政治黑暗),如矢(如像箭一样直)。”《左传·成公十二年》:“天下有道(天下政治措施好),则公侯能为民干城(那么公侯就能做百姓的捍卫),而制其腹心(而控制他的心腹)。乱则反之(动乱就反过来)。”

⑩由“主张”又引申为“说”、“讲述”。动词。《诗·鄘风·墙有茨》:“中冓之言(中夜房里说的话),不可道也(污秽龌龊不能讲)。所可道也(如果一定把它讲),言之丑也(说来只叫人害臊)。”苏轼《赤壁怀古》:“故垒西边(西面旧时的营垒),人道是三国周郎赤壁(人们说那是三国时周瑜大破曹兵的赤壁)。”现如:常言道;一语道破。

⑪由“说”引申为“用言语表示(情意)”。动词。《儒林外史》第十二回:“蘧公孙听了这话,慌忙先去道喜。”越树理《李有才板话》五:“小元也跟着说了许多道谢的话。”现如:道贺;道谢;道歉;道喜。

⑫由“主张”又引申为“施行”、“实行”。动词。《荀子·议兵》:“遇敌决战(碰到与敌人决一胜负时),必道吾所明(一定要按照自己清楚了解的情况去行动),无道吾所疑(不要按照自己尚不了解的情况去行动)。”《韩非子·五蠹》:“舍必不亡之术(抛弃了这种一定不会亡国的办法),而道必灭之事(而去干势必灭国的事情),治国者之过也(这是治国者的过错啊)。”

⑬由“主张”又引申为“料想”、“以为”。动词。《三国演义》第六十七回:“守寨军士,听得马蹄响,只道(以为)是杨昂兵回,开门纳之。”《红楼梦》第一百一十六回:“众人都见他忽笑忽悲,也不解是何意,只道(以为)是他的旧病”。

⑭由“道路”又引申指“水道”、“河道”。名词。《史记·河渠书》:“延道驰兮离常流(河的水道废弛啊,河水泛滥横流),蛟龙骋兮方远游(蛟龙得意啊,正准备远游)。”

⑮由“河道”引申为“疏通”。读作dǎo。动词。《书·禹贡》:“九河既道(黄河下游的九条支流疏通了),雷夏既泽(雷夏已经成了湖泽),澭、沮会同(澭水和沮水会合流进了雷夏泽)。”《左传·襄公三十一年》:“大決所犯(洪水冲破大口子),伤人必多(伤人必然很多),吾不克救也(我不能挽救)。不如小決使道(不如把水小小地放掉一点加以疏导)。”

⑯由“疏通”引申为“引导”。读作dǎo。动词。《左传·隐公五年》:“宋人取邾国(宋国人掠取邾国的土地)。邾人告于郑曰(邾国人告诉郑国说):‘请君释憾于宋(请君王对宋国进行报复以解恨),敝邑为道(敝邑愿意作前导)’。”《楚辞·离骚》:“乘骐骥以驰骋兮(乘上千里马纵横驰骋吧),来吾道夫先路(来呀,我在前引导开路)。”

⑰由“引导”引申为“教导”、“开导”。读作dǎo。动词。《庄子·田子方》:“其谏我也似子(他们劝告我时,那样子就像个儿子),其道我也似父(他们开导我时,那样子又像似个父亲),是以叹也(因此我总是叹息不已)。”

⑱由“引导”又引申为“治理”。读作dǎo。动词。《论语·学而》:“道千乘之国(治理一个拥有千辆兵车的国家),敬事而信(就要认真对待政事并且讲究信用)。”

⑲由“道路”又引申用作量词。①用于路上的关口,出入口。如:过一道关;两道门。②用于长条状的。如:一道河;一道闪电;划一道红线。③相当于“则”、“条”。如:三道题;一道命令。《新唐书·选举志上》:“凡秀才,试方略策五道(秀才,考试方略策五则)。”④相当于“次”、“遍”。如:洗了三道;草已锄了两道。《镜花缘》第七十八回:“丫环送了酒,上了几道(次)菜。”

⑳虚化作介词。相当于“从”、“由”。读作dǎo。《吕氏春秋·壅塞》:“不可以直言(不可以直言劝谏),则过无道闻(那过失就无从听到),而善无自至矣(有益的意见也就无法传到他跟前)。”

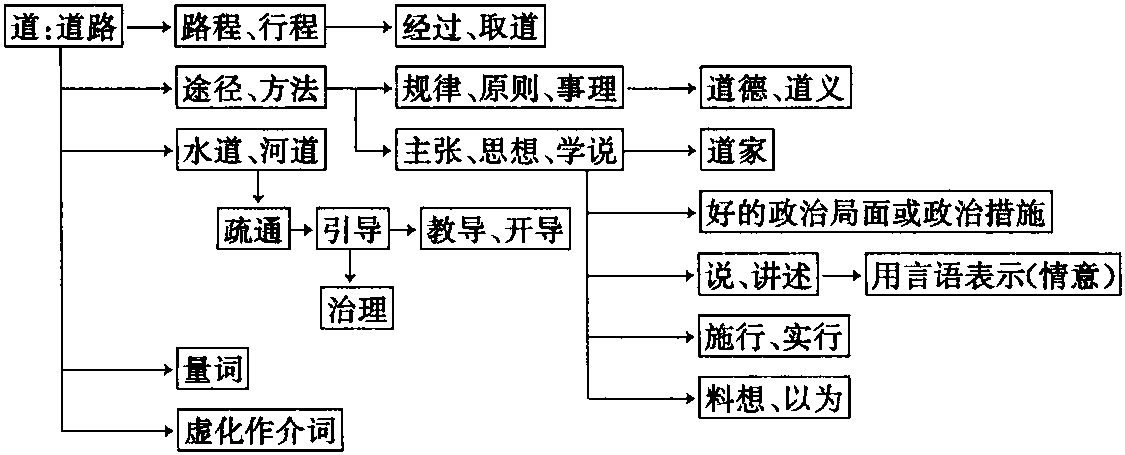

【字义发展图示】

;小篆

;小篆