否 fǒu

【字形及本义】

【字义演释】

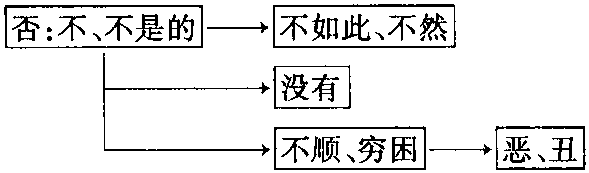

①不、不是的。副词。表示否定。《论语·雍也》:“予所否者(我如果做了不对的事),天厌之(天也会厌弃我)!”《左传·宣公二年》:“宦三年矣(在外做奴仆三年了),未知母之存否(不知母亲还在不在)。”《孟子·滕文公上》:“‘许子必织布而后衣乎(〔孟子问〕许子一定自己织布才穿衣吗)?’日 ( 〔陈相〕答):‘否(不是的)。许子衣褐 (许子穿粗布短衣)。’”现作“不如此”、“不然”。如:必须确定计划,否则无法施工。

②由“不”引申为“没有”。副词。表示疑问。《孟子·公孙丑上》:“如此(如果这样),则动心否乎 (那么你动心没有呢)?”现作表示疑问“不”。如:是否;可否;能否。

③由“不是的”引申为“不顺”、“穷困”。读作pǐ。形容词。《左传·宣公十二年》:“执事顺为臧(执行顺当而成功就是‘臧’),逆为否(反其道不顺就是否)。”现如:否极泰来(穷困到了极点,好运就来了)。

④由“穷困”引申为“恶”、“丑”。读作pǐ。形容词。《庄子·渔父》:“不择善否(不分善恶美丑),两容颊适(好坏兼容而脸色随应相适),偷拔其所欲(暗暗攫取合于己意的东西),谓之险(叫做险)。”

【字义发展图示】

;小篆

;小篆