若 ruò

”。“若”的本义为“顺”。

”。“若”的本义为“顺”。

【字义演释】

①顺。动词。《书·尧典》:“帝曰(尧说):‘畴,咨若时登庸(唉!谁能代替羲和顺四时的变化再获得功绩呢?畴:疑问代词,谁。咨:语气词,表示叹息。时:指四时。登:得。庸:功)’。”

②由“顺”引申为“顺从”、“顺应”。动词。《书·尧典》:“帝曰(尧说):‘畴,咨若予采(唉!谁能够顺从我的意见来办理政务呢?采:事,办理政事的意思)’。”《诗·小雅·大田》:“播厥百谷(种下的各种谷物),既庭且硕(已经长出肥壮的苗),曾孙是若(曾孙能顺应天时地利。曾孙:重孙,即田地的主人)。”

③由“顺”又引申为“如”、“像”。表示事物的相近,“似”。动词。《论语·泰伯》:“有若无(有学问像没有学问一样),实若虚(满腹知识像空无所有一样)。”《庄子·逍遥游》:“其翼若垂天之云(它的羽翼之大,好像从天上垂挂下来一大块云彩)。”现如:若有若无。

④由“如”、“像”引申为“及”、“比得上”。常用于否定句和反问句。动词。《荀子·儒效》:“不闻不若闻之(没有听到不及听到),闻之不若见之(听到不及亲眼看见),见之不若知之(看见不及懂得),知之不若行之(懂得不及实际地去做)。”《论语·学而》:“未若贫而乐(还比不上虽贫穷却乐于道),富而好礼者也(纵有钱却谦虚好礼哩)。”

⑤由“如”、“像”引申作代词。①起指示作用,相当于“这个”、“这样”、“这些”。《论语·公冶长》:“君子哉若人(这人是君子呀)。”《荀子·礼论》:“苟情说之为乐(如果以追求感情上的满足为快乐),若者必夭(这样的人一定灭亡)。”又《王霸》:“君人者(作君主的),亦可以察若言矣(也很可以考虑一下这些话呀)!”②代说话的对方,相当于“你”、“你的”、“你们”、“你们的”;代前面所说的情况,可译为“这样”。《庄子·齐物论》:“若胜我(你胜我),我不若胜(我不胜你)。”《史记·项羽本纪》:“吾翁即若翁(我的父亲就是你的父亲)。”又《淮阴侯列传》:“若疾入赵壁(你们迅速攻进赵军的营垒),拔赵帜(拔掉赵王的旗帜),立汉赤帜(竖起汉王的红色旗帜)。”《管子·海王》:“一女必有一针一刀(一个妇女必须有一根针,一把剪刀),若(这样),其事立(她的活计就可以做起来)。”③疑问代词。相当于“怎么”、“如何”、“哪”。柳宗元《与浩初上人同看山寄京华亲故》:“若为化得身千亿(怎么能变化成亿千个身躯),散上峰头望故乡(分散到各个山头上去遥望故乡呢)?”东方虬《春雪》:“不知园里树(不知花园里的树),若个是真梅(哪个是真的梅树)?”

⑥虚化为副词、连词、助词。相当于“好像”、“如同”、“才”、“还”;“假若”、“如果说到”、“或者”;“……的样子”、“得”等。

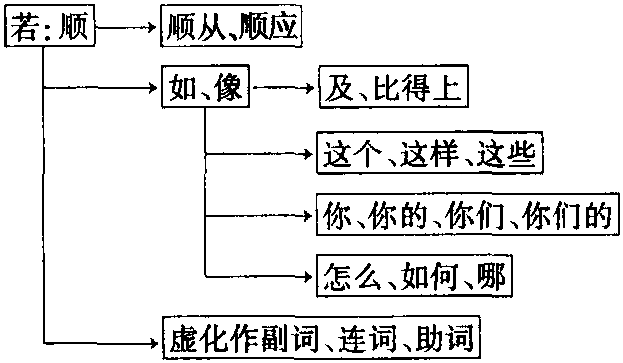

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆