庶 shù

【字形及本义】

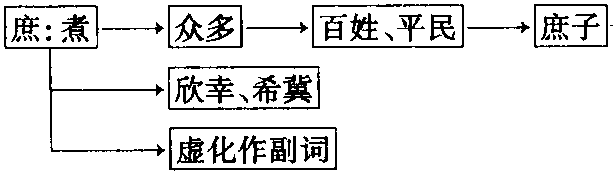

【字义演释】

①本义消亡。借作“众庶”之“庶”,即“众多”。形容词。《论语·子路》:“子适卫(孔子到卫国),冉有仆(冉有替他驾车子)。子曰(孔子说):‘庶矣哉(好稠密的人啊)。’冉有曰(冉有道):‘既庶矣(人口已经众多了),又何加焉(又增加什么呢)’?”《庄子·渔父》:“寒暑不时(寒暑不合时令),以伤庶物(因此伤害万物)。”现如:庶民;富庶。

②由“众多”引申指“百姓”、“平民”。名词。《左传·昭公三十二年》:“三后之姓(夏、商、周三代帝王的后代),于今为庶(到现在成了平民)。”

③因“平民”含有“低贱一等”意,所以引申指“庶子”,即非正妻生的孩子。与“嫡”相对。名词。《左传·文公十八年》:“杀適立庶(杀正妻生的儿子,立妾生的儿子。適:同‘嫡’)。”

④由“煮”引申为“欣幸”、“希冀”。能愿动词。杜甫《自京赴奉先咏怀五百字》:“谁能久不顾(谁能长期不照顾自己的家庭),庶往共饥渴(我希望回去同妻子儿女过穷日子)。”

⑤虚化作副词。相当于“大概”、“或许”、“差不多”。《诗·大雅·生民》:“后稷肇祀(后稷创始祭祀制度),庶无罪悔(大概不曾得罪上苍),以迄于今(直到如今)。”《左传·襄公二十六年》:“晋其庶乎(晋国差不多能够治理好了吧)。”

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆