方 fāng

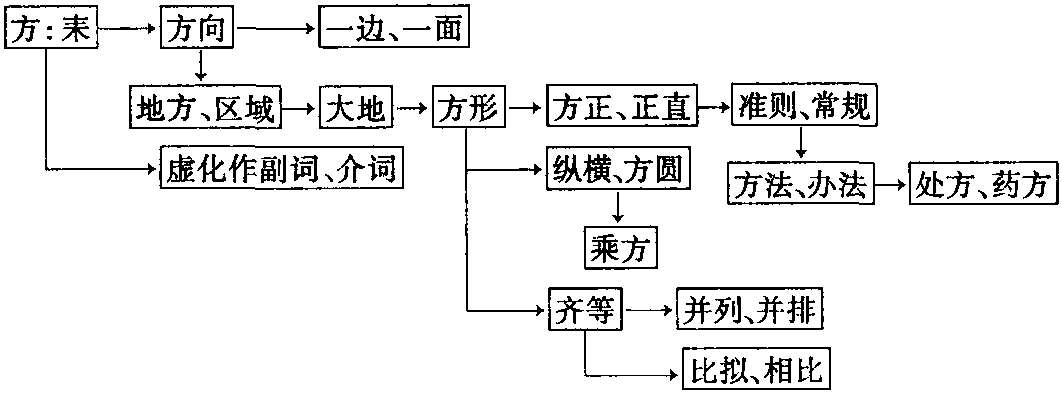

【字义演释】

①本义消亡。借为“方向”。名词。《墨子·公输》:“吾从北方闻子为梯(我在北方听说你造了云梯),将以攻宋(将用它来进攻宋国)。”

②由“方向”引申为“一边”、“一面”。名词。《诗·秦风·蒹葭》:“所谓伊人(我所想念的那人),在水一方(正在河水那一边)。”现如:东方;西方;南方;北方;对方;四面八方。

③由“方向”又引申为“地方”、“区域”。名词。《论语·学而》:“有朋自远方来(有志同道合的朋友从远的地方来),不亦乐乎(不是也很快乐的吗)?”《史记·文帝本纪》:“方内安宁 (区域之内都很安宁)。”如:方言;方志。

④由“地方”引申为“大地”。名词。《淮南子·本经》:“戴圆履方(他头顶着圆圆的天穹,脚踏着方正的大地),抱表怀绳(掌握圭表墨绳),内能治身(内能修身),外能得人(外得人心)。”

⑤古人根据局部的直观感觉,认为天是圆的,地是方的,所以由“大地”引申为“方形”。与“圆”相对。形容词。《孟子·离娄上》:“不以规矩(不用圆规曲尺),不能成方圆(不能够画出方形和圆形)。”现指“四个角全是九十度的四边形”,或“六个面全是方形的六面体”。如:正方形;长方形;正方体;长方体。

⑥由“方形”引申为“方正”、“正直”。形容词。《老子》五十八章:“是以圣人方而不割(因此圣人方正而不显得倔犟),廉而不刿 (有棱角而不至于伤害别人的尊严)。”《韩非子·解志》:“所谓方者(《老子》所说的正直),内外相应也(是指内心和外表互相一致),言行相称也(言论和行为互相符合)。”

⑦由“方正”、“正直”引申为“准则”、“常规”。名词。《孟子·离娄下》:“汤执中 (商汤坚持中庸之道),立贤无方(举拔贤能,不拘泥常规)。”《荀子·大略》:“博学而无方(学问广博,却没有一定的准则),好多而无定(喜好的东西很多,却没有一定的方向),君子不与(君子不赞成这样)。”

⑧由“准则”、“常规”引申为“方法”、“办法”。名词。《史记·周本纪》:“褒氏不好笑(褒氏不爱笑),幽王欲其笑万方(幽王想逗她笑,用了许多法子),故不笑(她仍旧不笑)。”现如:教导有方;千方百计。

⑨由“方法”引申为“处方”、“药方”。名词。《庄子·逍遥游》:“客闻之(有个游客听说了这件事),请买其方百金 (愿意用百金的高价收买他的药方)。”现如:偏方;秘方;开方子。

⑩由“方形”又引申为“纵横”、“方圆”。古代用以称面积。名词。《孟子·梁惠王上》:“孟子对曰(孟子回答说):‘地方百里而可以王 (只要有方圆一百里的土地就可以施行仁政,使天下归顺)。’”《列子·汤问》:“太行、王屋二山 (太行和王屋两座山),方七百里(纵横有七百里)。”

⑪由“纵横”现引申指“乘方”。即一个数目自乘若干次的运算。如:平方;立方。

⑫由“方形”又引申为“齐等”。动词。《周礼·考工记·梓人》:“梓人为侯(梓人制侯),广与崇方(侯中宽与高相等,成正方形)。”

⑬由“齐等”引申为“并列”、“并排”。形容词。《史记·郦生陆贾列传》:“蜀汉之粟(蜀汉的粮食船),方船而下 (两船并列循江而下)。”《后汉书·马防传》:“临洮道险 (临洮境内道路险阻),车骑不得方驾 (车马不能并排驾驶)。”

⑭因“齐等”含有“比较”意,所以又引申为“比拟”、“相比”。动词。《礼记·檀弓上》:“服勤致死(这样竭诚侍奉到他去世),方丧三年(然后比照斩衰的丧礼守丧三年)。”《世说新语·言语》:“方于将军(比起将军您来),少为太早(稍为太早了一点),比之甘罗 (若与甘罗相比),已为太老(却已老了)。”

⑮虚化作副词、介词。相当于“正在”、“将要”;“当……的时候”等。

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆