异 yì

【字形及本义】

【字义演释】

①本义消亡。引申为“分开”。动词。《史记·商君列传》:“民有二男以上不分异者(一家有两个以上的成年男子,若不分家生产),倍其赋(则加倍征收赋税)。”现如:离异。

②由“分开”引申为“不同”。形容词。《书·旅獒》:“王乃昭德之致于异性之邦(明王于是昭示这些贡品给不同姓的国家),无替厥服(使他们不要荒废职事)。”现如:没有异议。

③由“不同”引申为“别的”、“另外的”。指示代词。《论语·先进》:“吾以子为异之问(我以为你是问的别的人),曾由与求之问 (竟问的仲由和冉求呀)。”现如:异日;异地。

④由“不同”又引申为“特别的”、“不平常的”。形容词。《史记·仲尼弟子列传》:“孔子曰(孔子说):‘受业身通者七十有七人(在我门下求过学而道艺精通的弟子有七十七人),皆异能之士也(他们都各有不平常的才能和成就)。’”

⑤由“特别的”引申为“怪异”、“奇怪”。形容词。陶潜《桃花源记》:“芳草鲜美(芳草鲜亮美丽),落英缤纷(飘落的桃花瓣就像缤纷的花雨)。渔人甚异之(渔人十分惊奇)。”现如:惊异。

⑥由“怪异”引申为“怪异的事物”。名词。《左传·昭公二十六年》:“然据有异焉(然而梁丘据却感到是奇怪的事情)。”

⑦由“不同”又引申为“违逆”、“叛离”。动词。《左传·昭公三十一年》:“若得从君而归(如果能跟随君王回去),则国臣之愿也(那么本来就是下臣的愿望),敢有异心(岂敢有违逆的念头)。”

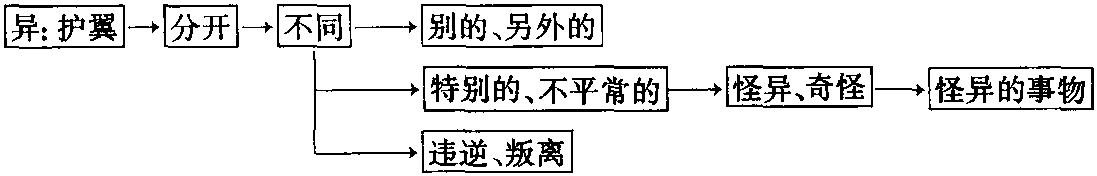

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆