参 shēn

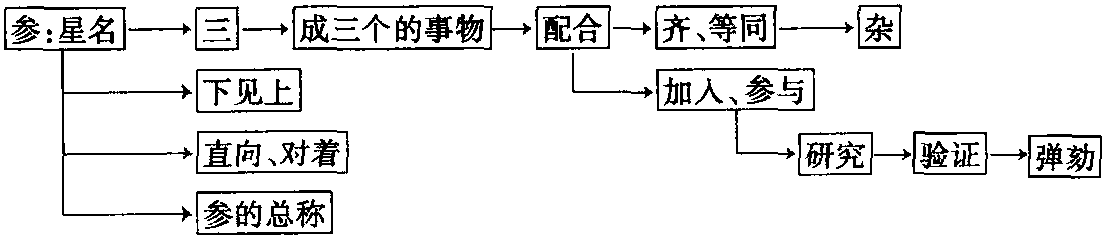

【字义演释】

①星名。二十八宿之一,西方白虎七星的末宿。名词。《诗·召南·小星》:“嘒彼小星(光线微弱那小星),维参与昂(还有参星和昂星)。”《吕氏春秋·孟春纪》:“孟春之月(春天头一个月):日在营室(太阳在营室星宿这个位置),昏参中(傍晚参星在正南方),旦尾中(早上尾星在正南方)。”

②因参宿是三颗,所以引申用作数词。同“三”。后作“参”。读作sān。《左传·隐公元年》:“先王之制(先王规定的制度),大都不过参国之一(大的都邑,不超过国都的三分之一)。”

③由“三”引申指“成三个的事物”。读作cān。名词。《战国策·齐策二》:“卫君为告张仪(卫国继位的君主为此去劝告张仪),仪许诺(张仪答应和好),因与之参坐于卫君之前(于是在卫君面前三个人坐在一起了)。”

④由“成三个的事物”引申为“配合”。读作cān。动词。《国语·越语下》:“夫人事必将与天地相参(人事一定要与天地相配合),然后乃可以成功(然后才可以成功)。”

⑤由“配合”引申为“齐”、“等同”。读作cān。动词。《庄子·在宥》:“吾与日月参光(我将与日月同光),吾与天地为常(我将与天地共存)。”

⑥取“等同”的反意,引申为“杂”。读作cān。形容词。《商君书·来民》:“彼土狭而民众(他们土地狭小而人口众多),其宅参居而并处(他们的住宅杂居而并处)。”

⑦由“配合”又引申为“加入”、“参与”。读作cān。动词。《三国志·蜀书·姜维传》:“赐维官中郎(封赐姜维为官中郎),参本郡军事(参与本郡的军事)。”现作“加入”。如:参军;参战;参加革命。

⑧由“参与”引申为“研究”。读作cān。动词。《韩非子·内储说上》:“夫听所信之言(叔孙听信了自己所信任的人的话),而子父为僇(而使父子三人被人杀害),此不参之患也(这是对臣下的话没有加以研究的祸患啊)。”

⑨由“研究”引申为“验证”。读作cān。动词。《韩非子·内储说上》:“观听不参(君主观察臣下的行动、听取臣下的言论而不加以多方面的验证),则诚不闻(那么真实的情况就不可能了解到)。”

⑩由“验证”后引申为“弹劾”。读作cān。动词。《古今小说·沈小霞相会出师表》:“却说保安州父老,闻知沈经历为上本参(弹劾)严阁老贬斥到此,人人敬仰,都来拜望。”

⑪因参星在人头之上,所以由“参宿名”引申称“下见上”。读作cān。动词。《战国策·秦策四》:“顿弱曰(顿弱让人转告说):‘臣之义不参拜(我的礼义是不讲参拜的),王能使臣无拜(大王如果能让我不施参拜之礼),即可矣(就可以晋见)。不(不然),即不见也(我就不晋见了)’。”旧如:参见;参拜。

⑫因参星在人头之上,含有“望”意,所以由“参宿名”又引申为“直向”、“对着”。读作cān。动词。《论语·卫灵公》:“立则见其参于前也(站立的时候,就仿佛看见‘忠诚老实忠厚严肃’几个字直对我们面前),在舆则见其依于衡也(在车厢里,也仿佛看见它刻在前面的横木上)。”《淮南子·说山》:“越人学远射(越人学习远射),参天而发(对着天发射),适在五步之内(距离恰好在五步以内)。”

⑬借作中药“参的总称”。通常指“人参”。名词。《红楼梦》第二十四回:“因后来独吃参(人参)汤,代儒如何有这力量,只得往荣府来寻。”现如:人参;党参;丹参;紫参;玄参;沙参;泡参;苦参。现又引申指“海参”。如:梅花参;下海捕参。

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆