肤 fū

【字形及本义】

【字义演释】

①本义已消亡。引申指“皮肤”。人体的表皮。名词。《诗·卫风·硕人》:“手如柔荑(纤纤指如茅芽儿),肤如凝脂(雪白皮肤像凝脂)。”《商君书·算地》:“其上世之士(那些古代的读书人),衣不暖肤(穿衣服不求暖和皮肤),食不满肠(吃东西不求填饱肠胃)。”现如:肤色;肌肤;切肤之痛。

②由“皮肤”引申指“树皮”。名词。《后汉书·蔡伦传》:“用树肤、麻头及敝布、渔网以为纸(用树皮、麻头、旧布和不用的渔网来制造成纸)。”柳宗元《种树郭橐驼传》:“甚者爪其肤以验其生枯(厉害的还掐开树皮来检验它的死活),摇其本以视其疏密(摇动树根来查看它的松紧),而木之性日以离矣(而树木的生机也就一天比一天减弱了)。”

③由“皮肤”又引申为“浅薄”、“浮浅”。形容词。张衡《东京赋》:“乃莞尔而笑曰(于是微笑着说道):‘若客所谓末说肤受(正像客人所说的没有根底的学问,感受肤浅),贵耳而贱目者也(是看重耳朵的听闻而轻视眼睛目击的了)。’”现如:肤浅;肤泛;肤廓。

④借作量词。古代长度单位,一指为寸,四指为肤。《战国策·秦策三》:“肤寸之地无得者(到后来连一肤一寸的土地都没有得到),岂齐不欲地哉(难道齐国不想要土地吗)?形弗能有也(是形势不允许的)。”

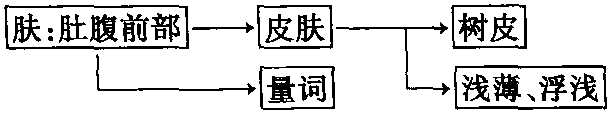

【字义发展图示】

;小篆

;小篆