鄙 bǐ

【字义演释】

①本义消亡。引申指“边邑”。名词。《左传·隐公元年》:“既而大叔命西鄙北鄙贰于己(不久太叔命西部和北部边境同时听命于自己)。”

②由“边邑”引申指“郊野”。名词。《国语·齐语》:“昔者(从前),圣王之治天下也(圣王治理天下的时候),参其国而伍其鄙(是把国都划为三个部分,而把郊野乡村编制为五家一‘伍’地组织起来)。”

③由“边邑”又引申为“鄙陋”、“庸俗”。形容词。《左传·庄公十年》:“肉食者鄙(吃肉的人鄙陋不通),未能远谋(不能作长远考虑)。”诸葛亮《出师表》:“先帝不以臣卑鄙(先皇帝不因我卑贱鄙陋),猥自枉屈(却屈尊相访),三顾臣于草庐之中(三次到茅庐中来见我)。”现“卑鄙”连用,指“品质低劣”。

④由“鄙陋”引申为“鄙吝”。形容词。《韩非子·五蠹》:“今之争夺(现在的人争夺财物),非鄙也(并不是因为鄙吝),财寡也(是因为财物太少了)。”《淮南子·本经》:“则财足而人澹矣(财物就充足,人民的需求得到满足),贪鄙忿争不得生焉(贪婪鄙吝的思想和争斗的行为便不会滋生了)。”

⑤由“鄙陋”又引申为“轻视”、“鄙薄”。动词。《左传·昭公十六年》:“我皆有礼(我们都能做到有礼),夫犹鄙我(那些人还会轻视我们)。”现如:鄙视;可鄙。

⑥由“鄙陋”又引申用作自谦之词。旧常以“鄙人”;“鄙言”;“鄙意”;“鄙见”自称。

⑦由“边邑”又引申为“狭”、“小”。形容词。《孟子·尽心下》:“闻柳下惠之风者(那些听说过柳下惠的节操的人),薄夫敦(刻薄的人也会敦厚),鄙夫宽(狭隘的人也会心宽了)。”《吕氏春秋·尊师》:“子张(子张),鲁之鄙家也(是鲁国的小人)。”

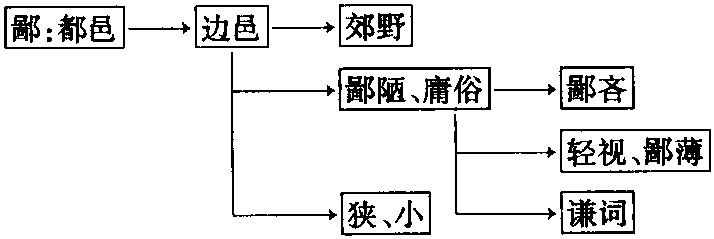

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆