望 wàng

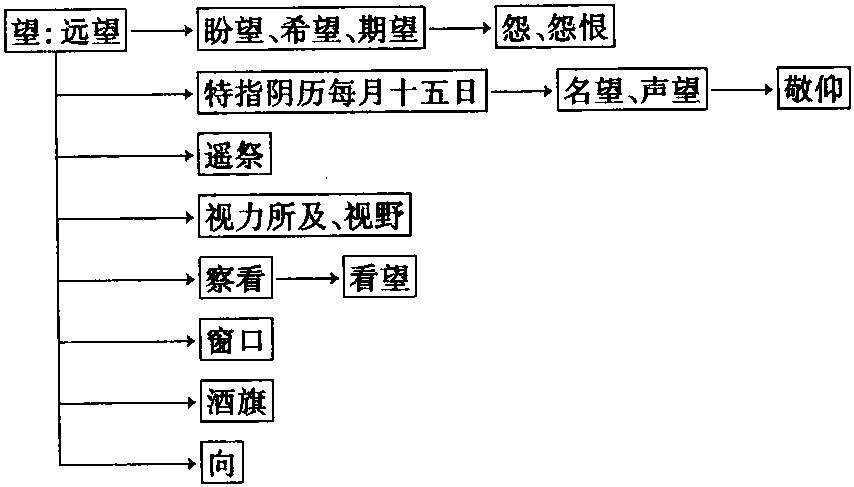

【字义演释】

①远望,向高处、远处看。动词。《诗·卫风·河广》:“谁谓宋远(谁说宋国路太远)?跂予望之(踮起脚来可以望到)。”《左传·庄公十年》:“登轼而望之(登上兵车,凭轼而远望敌军),曰(看后说道):‘可矣(可以追赶敌人了)。’”现如:望尘莫及。

②由“远望”引申为“盼望”、“希望”、“期望”。动词。《史记·项羽本纪》:“日夜望将军至(我日夜盼望将军到来),岂敢反乎(怎敢反叛呢)?”《孟子·梁惠王上》:“王如知此(您如果懂得了这个道理。王:指梁惠王),则无望民之多于邻国也(也就不要希望百姓比邻国多了)。”现如:希望;盼望;丰收在望。

③盼望没有实现会产生怨气,由此引申为“怨”、“怨恨”。动词。司马迁《报任安书》:“若望仆不相师(你怨我不效法你的话),而用流俗人之言(而遵行世俗之人的话)。”《史记·商君列传》:“商君相秦十年(商鞅作了十年秦国的宰相),宗室贵族多怨望者(宗室贵族都多怨恨他。怨、望同义:怨恨、仇恨)。”

④古人把阴历每月十五日前后,日月相望,月光盈满时叫“望”。农历十五日为望日,十六日为“既望”。名词。《汉书·苏武传》:“以武著节老臣(因苏武是气节昭著的老臣),命朝朔望(叫他只在初一、十五两日才朝见)。”苏轼《前赤壁赋》:“壬戌之秋(壬戌年的秋天),七月既望(七月十六日)。”

⑤因月光盈满时含有“光明”、“昭著”意,所以引申为“名望”、“声望”。名词。《晋书·谢安传》:“自幼有公辅之望(从小就有公辅的名望。公辅:相当于宰相一类的高官显职)。”《诗·大雅·卷阿》:“如圭如璋(品格高尚得如圭璋。圭、璋:都是玉器),令闻令望(美名远扬有声望)。”现如:德高望重。

⑥由“名望”引申为“敬仰”。动词。《诗·小雅·都人士》:“行归于周(行为都合乎忠信),万民所望(被万民所敬仰)。”

⑦由“远望”引申为“遥祭”。指古代帝王祭祀山川、日月、星辰。动词。《书·舜典》:“望于山川(遥祭于山川)。”

⑧由“远望”又引申为“视力所及”、“视野”。名词。毛泽东《西江月·井冈山》:“山下旌旗在望,山头鼓角相闻。”

⑨由“远望”引申为“察看”。动词。汤显祖《牡丹亭·诊崇》:“小姐,望、闻、问、切,我且问你病症因何?”

⑩由“察看”引申为“看望”。动词。孟汉卿《魔合罗》第一折:“嫂嫂,自从哥哥去后,不曾来望得你。”

⑪由“远望”又引申为“窗口”。名词。《晋书·舆服志》:“左右开四望(左右两边开四个窗口)。”

⑫由“远望”又引申为“酒旗”,即“望子”。名词。《水浒全传》二十九回:“但遇着一个酒店,便请我吃三碗酒,若无三碗时,便不过望子去。这个唤作无三不过望。”

⑬由“远望”又引申为“向”。介词。介绍出动作的方位或趋向。如:望东走;望北走;望我点点头。

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆