息 xī

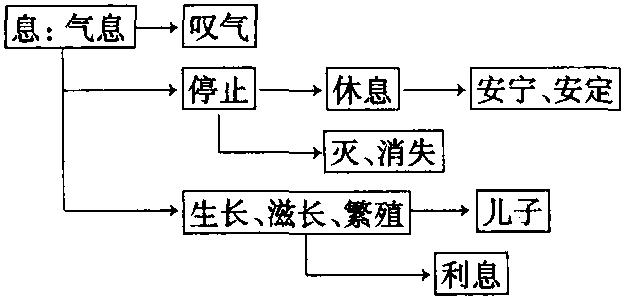

【字义演释】

①气息,呼吸时进出的气。名词。《庄子·逍遥游》:“野马也(春日林泽原野上蒸腾浮动犹如奔马的雾气),尘埃也(低空里沸沸扬扬的尘埃),生物之以息相吹也(都是大自然里各种生物的气息吹拂所致)。”马中锡《中山狼传》:“我鞠躬不敢息(我弯着身子连气都不敢呼吸)。”现如:鼻息;喘息。

②由“气息”引申为“叹气”。动词。《楚辞·离骚》:“长太息以掩涕兮(我揩着眼泪啊声声长叹),哀民生之多艰(可怜人生道路多么艰难)。”

③由“气息”又引申为“停止”。动词。《易·乾》:“天行健(天的运行是刚健有力的),君子以自强不息(周厉王凭着向天学习,自己奋发图强,绝不停止)。”陶潜《归去来兮辞》:“归去来兮(归去啊),请息交以绝游(请停止断绝交游)。”现如:息怒。

④由“停止”引申为“休息”。动词。《墨子·非乐上》:“民有三患(老百姓有三种忧患),饥者不得食(饥饿的人不能得到食物),寒者不得衣(挨冻的人不能得到衣服),劳者不得息(劳累的人不能得到休息)。”现如:安息。

⑤由“休息”引申为“安宁”、“安定”。形容词。《左传·昭公八年》:“臣必致死礼以息楚(下臣一定冒死来使楚国安宁)。”《吕氏春秋·适威》:“桀(夏桀),天子也(是天子),而不得息(却不能安居其位),由此生矣(都由此产生了)。”

⑥由“停止”又引申为“灭”、“消失”。动词。《礼记·中庸》:“其人存(当他们活着的时候),则其政举(他们的政治能实行);其人亡(当这些人死后),其政息(他们的政治就消失了)。”《三国演义》第七十二回:“孔明见曹营灯火方息(熄灭)。”

⑦因气息含有“生”意,所以由“气息”又引申为“生长”、“滋长”、“殖繁”。动词。《庄子·秋水》:“年不可举(岁月不可挽留),时不可止(时间从不会停息);消息盈虚(消退、生长、充实、空虚),终则有始(宇宙万物终结便又有了开始)。”《韩非子·爱臣》:“是以奸臣蕃息(因此奸臣繁殖滋长起来),主道衰亡(君主的一切就衰亡了)。”现作“繁殖”。如:休养生息(保养民力,繁殖人口)。

⑧由“生长”引申指“儿子”。名词。《战国策·赵策四》:“老臣贱息舒祺最少(老臣的儿子当中,舒祺最小),不肖(顽皮不学好样)。”《儒林外史》第十回:“又无子息(儿子),只有一个小女。”旧如:子息。

⑨由“滋长”引申为“利息”。名词。《史记·孟尝君列传》:“贷钱者多不能与其息(贷钱的人家,都没法还利息)。”贾谊《论贵粟疏》:“当具(被迫交钱的时候),有者半价而卖(有存粮的削减到半价卖出去),无者取倍称之息(没有存粮的,出加倍的利息拉下债务)。”现如:年息;月息。

【字义发展图示】

;小篆

;小篆