饮 yǐn

【字形及本义】

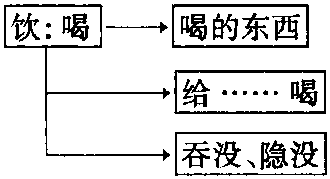

【字义演释】

①喝。动词。《史记·项羽本纪》:“项王即日因留沛公与饮(项王于是当天留下刘邦同他饮酒)。”《荀子·大略》:“饮而不食者,蝉也(只喝不吃的是蝉);不饮不食者,浮蝣也(不喝也不吃的是浮蝣)。”现如:饮酒;饮水。

②由“喝”引申指“喝的东西”。名词。《史记·秦始皇本纪》:“衣服食饮与缭同 (衣服,吃的东西、喝的东西都和缭相同。缭:人名)。”《论语·雍也》:“一箪食(一竹筐饭),一瓢饮(一瓢水)。”现如:冷饮。

③由“喝”又引申为“给……喝”。动词。《楚辞·离骚》:“饮余马于咸池兮(在咸池给我的马饮水啊),总余辔乎扶桑 (把我的马辔系在扶桑树上)。”

④因“喝”含有“吞下去”意,由此引申为“吞没”、“隐没”。动词。马中锡《中山狼传》:“一发饮羽(一箭射去,连箭尾巴的羽毛都射进狼体内去了。这里形容箭射得很深,好比吞下东西到体内那样看不见了),狼失声而逋 (狼嗥叫着逃跑了)。”

【字义发展图示】

;小篆

;小篆