邑 yì

【字形及本义】

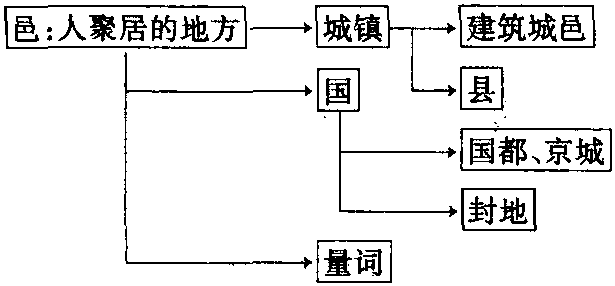

【字义演释】

①人聚居的地方。名词。《荀子·大略》:“过十室之邑 (禹经过十来户人家居住的小地方),必下(也要下车表示敬意)。”

②由“人聚居的地方”引申指“一般城镇”。大曰都,小曰邑。名词。《荀子·富国》:“入其境(进入国境),其田畴秽 (土地荒芜),都邑露(大小城镇的城郭毁坏),是贪主已 (这是个贪婪的君主)。”

③由“城镇”引申为“建筑城邑”。动词。《孟子·梁惠王下》:“去邠(他于是离开邠地),逾梁山 (翻过梁山),邑于岐山之下居焉 (在岐山下面重新筑城定居)。”

④由“城镇”引申指“县”。名词。柳宗元《封建论》:“秦有天下(秦统一天下后),裂都会而为之郡邑 (把诸侯的都城划分为郡县)。”

⑤由“人聚居的地方”又引申指“古代的国”。名词。《左传·桓公十一年》:“郧人军其郊(郧国人驻扎在他们郊区),必不戒(一定缺乏警戒),且日虞四邑之至也(并且天天盼望四国军队的来到)。”

⑥由“国”引申为“国都”、“京城”。名词。《诗·商颂·殷武》:“商邑翼翼(商朝国都真齐正),四方之极(是在四方的中心)。”

⑦由“国”又引申指“封地”。名词。《晏子春秋·内篇杂下》:“景公赐晏子邑(齐景公分赐晏婴封地),晏子辞(晏婴辞谢不要)。”

⑧由“人聚居的地方”又引申指“古代土地面积单位”。量词。四井为邑,方二里。

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆