炙 zhì

【字形及本义】

【字义演释】

①烧烤。动词。《诗·小雅·瓠叶》:“有兔斯首(有只小兔是白头),燔之炙之(加火烧它又烤它)。”现如:炙手可热。

②由“烧烤”引申指“烤熟的肉食”、“烤肉”。名词。《孟子·告子上》:“耆秦人之炙(喜欢吃秦国人的烤肉),无以异于耆吾炙(和喜欢吃本国的烤肉没有什么不同)。”现如:脍炙人口。

③由“烤肉”引申为“肴馔”。名词。杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》:“残杯与冷炙(吃着残酒冷肴),到处潜悲辛(处处心中都藏着悲凉与酸辛)。”

④由“烧烤”又引申为“烘烤”、“烘干”。动词。《论衡·逢遇》:“且夏时炉以炙湿(况且夏天还可以用火炉来烘烤潮湿的东西),冬时扇以翣火(冬天可以用扇子来扇火)。”《徐霞客游记·滇游日记十一》:“急入其厨(赶紧到他厨房),索火炙衣(取火烘干衣服)。”

⑤由“烧烤”又引申为“熏陶”、“教诲”。动词。《孟子·尽心下》:“非圣人而能若是乎(如果不是圣人能够做到这样吗)?而况于亲炙之者乎(更何况对于那些亲身受到他们熏陶的人呢)?”《红楼梦》第一百一十五回:“久仰芳名(久仰芳名),无由亲炙(没有机缘直接得到教诲)。”

⑥由“烧烤”又引申指“中药制法之一”,把药材与液汁辅料同炒,使辅汁渗入药材之内。动词。《本草纲目·序列上》:“其制药炮、熬、煮、炙(制药的方法有炮、熬、煮、炙)。”现如:酒炙;密炙;炙甘草。

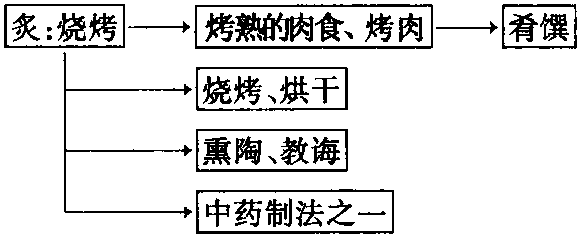

【字义发展图示】

;小篆

;小篆