入 rù

(六)演化而来的。因为古时“六”“入”读音相近,其声母是相通的。由于房屋是人的居住地,也是人经常进出的地方,因此,古人用房屋的形状来表示出入的“入”。金文亦像房屋形。小篆变得像人形了。《说文》:“入,内也。”“入”的本义指“从外面进到里面”。

(六)演化而来的。因为古时“六”“入”读音相近,其声母是相通的。由于房屋是人的居住地,也是人经常进出的地方,因此,古人用房屋的形状来表示出入的“入”。金文亦像房屋形。小篆变得像人形了。《说文》:“入,内也。”“入”的本义指“从外面进到里面”。

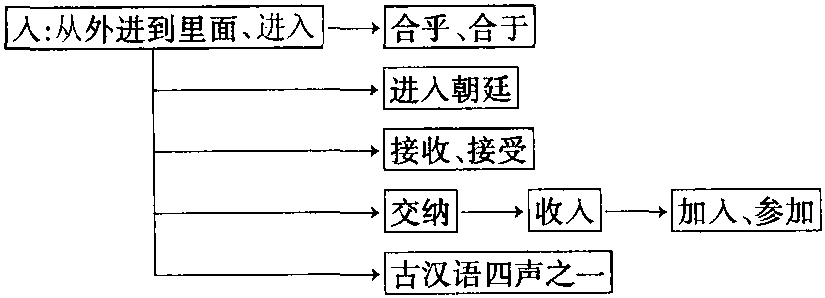

【字义演释】

①由外进到里面,即“进去”、“进来”、“进入”(在古代,“入”和“进”是两个不同的概念:“进”的反面是“退”,“入”的反面是“出”。现代汉语所说的“进去”、“进来”,古人只说“入”不说“进”)。常与“出”对举。动词。《论语·学而》:“子曰(孔子说):‘弟子(后生小子),入则孝(进到家里就孝顺父母),出则悌(离开家里便敬爱尊长)’”。《孟子·滕文公上》:“禹八年于外(夏禹离家在外有八年时间),三过其门而不入(有三次经过自己的家门而没有进去)。”《史记·高祖本纪》:“遂西入咸阳(于是向西进入咸阳)。”现用作“进入”。如:入场;入夜;入会;纳入轨道。又引申为“合乎”、“合于”。如:入情入理。

②由“进入”引申特指“进入朝廷”。动词。《史记·屈原列传》:“入则与王图议国事(进入朝廷便同楚王谋划商议国家大事),以出号令(起草政府号令);出则接遇宾客(出了朝廷便接待宾客),应对诸侯(应酬诸侯)。王甚任之(楚王很信任他)。”

③由“进入”引申为“接收”、“接受”。动词。《左传·宣公二年》:“谏而不入(规劝要是国君不接受),则莫之继也(就没有人来接着讲话)。会请先(请让我先上去);不入([劝说]不被接受),则子继之(那么您就接着再劝说)。”

④由“进入”又引申为“交纳”。动词。晁错《勿收农民租疏》:“边食足以支五岁(边境的粮食足够用五年),可令入粟郡县矣(就可以命令把粮食交纳给郡县了)。”

⑤由“交纳”引申为“收入”。名词。柳宗元《捕蛇者说》:“殚其地之出(他们把土地上生产出来的东西[都拿去交税]),竭其庐之入(把他们家庭的全部收入[都拿去交税])。”现作“收进”、“收款”。如:量入为出;入不敷出。

⑥由“收入”引申为“加入”、“参加”。动词。《水浒全传》第六十四回:“我多时要投奔大寨入伙,却没条门路。”现如:入学;入伍。

⑦借作“古汉语四声之一”。今普通话无入声,只在个别方言中存在。名词。如:平上去入。

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆