介 jiè

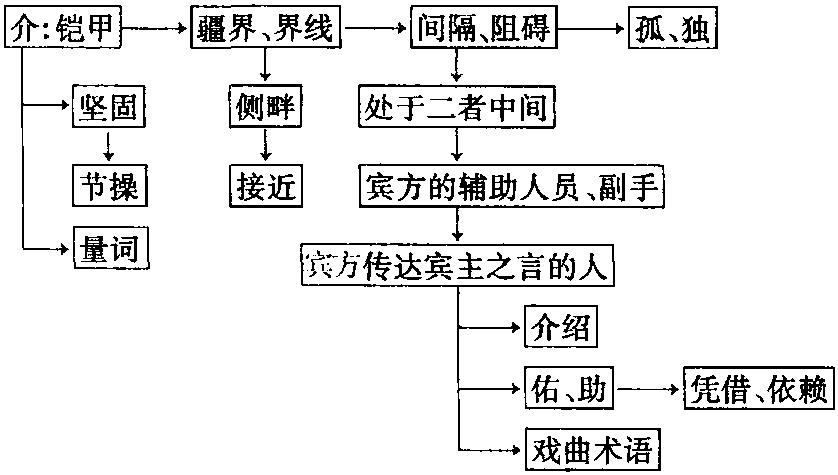

【字义演释】

①铠甲。打仗时穿着护身的衣服。名词。《史记·老子韩非列传》:“宽则宠名誉之人(宽缓的时候就宠信有名誉的人),急则用介胄之士(紧急的时候就重用披铠甲戴头盔的人们)。”又引申为“动物身上的甲壳”。如:介虫。

②因铠甲有防御的作用,由此引申为“疆界”、“界线”。名词。《诗·周颂·思文》:“无此疆尔介(不分这个疆域那个界线),陈常于时夏(布陈农政于中夏)。”

③由“疆界”、“界线”引申为“间隔”、“阻碍”。后作“界”。动词。《汉书·翼奉传》:“前乡崧高(前面向着崧高),后介大河(后面隔着大河)。”陶宗仪《辍耕录》卷二十八:“惟见巨蛇介道(只见一条巨蛇阻碍着道路)。”

④由“间隔”引申为“孤”、“独”。形容词。《史记·张耳陈馀传》:“将军今以三千人下赵数十城(将军现在用三千人攻下了赵国的数十座城池),独介居河北(一家独处在河北),不王无以填之(不称立为王,就没有名义守住它。填:镇,守)。”

⑤由“间隔”引申为“处于二者中间”。副词。《左传·襄公九年》:“天祸郑国 (上天降祸于郑国),使介居二大国之间 (使郑国处于两大国中间)。”

⑥由“处于二者之间”引申为“宾方的辅助人员”、“副手”。名词。《荀子·大略》:“诸侯相见(诸侯们会见),卿为介(卿作为副手)。”

⑦由“宾方的辅助人员”引申为“宾方传达宾主之言的人”。名词。《礼记·聘义》:“聘礼(兴行聘礼),上公七介(作公卿的有七个传达宾主之言的人),侯伯五介(侯伯有五个传达宾主之言的人),子男三介(子爵和男爵有三个传达宾主之言的人)。”

⑧由“宾方传达宾主之言的人”引申为“介绍”。动词。李康《运命论》:“不介而自亲(不介绍而自己相亲)。”

⑨由“传达宾主之言的人”引申为“佑”、“助”。动词。《诗·豳风·七月》:“为此春酒(为酿成冬酿春成的酒),以介眉寿(用来助你长寿)。”

⑩由“助”、“佑”引申为“凭借”、“依赖”。介词或动词。《左传·文公六年》:“介人之宠(凭借别人的宠信),非勇也(不是勇的行为)。”《左传·僖公七年》:“而求介于大国 (而乞求倚仗于大国)。”

⑪由“古代宾方传达宾主之言的人”引申为“古代戏曲术语”。剧本里关于动作、表情、效果等的舞台指示。动词。如:坐介;笑介;鸡鸣介。汤显祖《牡丹亭·训女》:“旦进酒介。”

⑫由“界线”又引申为“侧畔”。名词。《楚辞·九章·哀郢》:“哀州土之平乐兮(哀痛啊,江汉富庶广大的土地和生活安定的百姓,都将被敌兵蹂躏了),悲江介之遗风(悲伤啊,江畔古代遗留下来的风俗不能久保)。”

⑬由“侧畔”引申为“接近”。动词。《谷粱传·文公十五年》:“不以难介我国也(不因有灾难接近我国)。”《徐霞客游记·游雁荡山日记》:“介于展旗者(接近展旗的),先为安禅谷(首先是安禅谷)。”

⑭由“铠甲”又引申为“坚固”。形容词。范仲淹《和谢希深学士见寄》:“心焉介于石 (心比石还坚固),可裂不可夺(可以破裂而不可强夺)。”

⑮由“坚固”引申为“节操”。名词。《孟子·尽心上》:“柳下惠不以三公易其介(柳下惠不因为是三公就改变他的节操)。”

⑯借作量词“个”。但只限于“一介”。王勃《滕王阁序》:“一介书生(一个微不足道的书生)。”

【字义发展图示】

;小篆

;小篆