邦 bāng

【字形及本义】

【字义演释】

①分封的诸侯国。名词。《书·尧典》:“百姓昭明 (众族的政事辨明了),协合万邦(又协调万国诸侯),黎民于变时雍(天下民众因此也就相递变化友好和睦起来)”。

②由“诸侯国”引申泛指“国家”。名词。《书·洪范》:“人之有能有为(臣下有才能有作为),使羞其行(就要让他献出他的才能),而邦其昌(国家就会繁荣昌盛)。”现如:友邦;邻邦;盟邦;邦交。

③由“分封的诸侯国”又引申为“分封”。动词。《书·蔡仲之命》:“叔卒(蔡叔死后),乃命诸王邦之蔡(周公便告诉成王封蔡仲于蔡国)。”

④由“诸侯国”又引申为“疆界”、“边界”。名词。《周礼·天官·大宰》:“大宰之职(大宰的职责),掌建邦之六典(就是管理建立邦国疆界的六典)。”

⑤由“诸侯国”后又引申为“大城镇”。名词。《儒林外史》第四十一回:“因来到这南京大邦(城镇) 去处,借此糊口。”

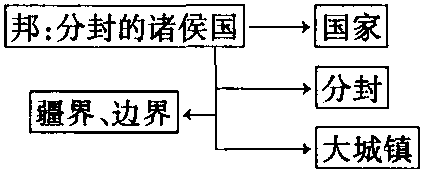

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆