塞 sāi

【字义演释】

①堵塞。动词。《诗·豳风·七月》:“穹窒熏鼠(烟熏鼠穴堵窟窿),塞向墐户(堵塞北窗糊门缝)。”诸葛亮《出师表》:“不宜妄自菲薄(不应该随便轻视自己),引喻失义(引喻不恰当,说话失去大义),以塞忠谏之路也(来堵塞向您忠心进谏的道路)。”现如:把窟窿塞住;堵塞漏洞。

②由“堵塞”引申为“填塞”。动词。《左传·襄公二十六年》:“塞井夷灶(如果填井平灶),成陈以当之(摆开阵势以抵挡他们)。”鲁迅《伪自由书·言论自由的界限》:“结果是主子深恶,奴才痛嫉,给他塞(填塞)了一嘴马粪。”

③由“堵塞”又引申为“阻塞”。动词。《左传·襄公十八年》:“卫杀马于隘以塞道(夙沙卫杀了马匹放在狭路上来阻塞道路)。”《列子·汤问》:“惩山北之塞(他苦于山的北边交通受到阻塞),出入之迂也(出出进进都要走迂回曲折的许多路)。”

④由“阻塞”引申为“闭塞”。《管子·明法》:“令不出谓之灭(法令一开始就发不出去,叫做‘灭’);出而道留谓之壅(发出而中道停留,叫做‘壅’),下情本不上通谓之塞(下情一开始就不能上达,叫做‘塞’);下情上而道止谓之侵(下情上达而中道停止,叫做‘侵’)。”

⑤由“阻塞”又引申为“遏止”、“杜绝”。动词。《国语·晋语八》:“若袭我(如果楚国人偷袭我们),是自背其信而塞其忠也(是自己背弃信用而且断绝了忠诚)。”《商君书·画策》:“善治民塞民以法(所以善于治国的人,用法度来制约民众),而名地作矣(那么名声和土地也就能有所增益了)。”

⑥由“阻塞”又引申为“充实”、“充满”。形容词或动词。《书·皋陶谟》:“刚而塞(性刚正而又充实),强而义(性坚强而又合宜)。”王符《潜夫论·浮侈》:“今举世舍农桑(现在整个社会都抛弃农桑),趋商贾(趋作商人),牛马车舆(牛马车子),填塞道路(填满了道路)。”

⑦由“堵塞”又引申为“搪塞”、“应付”。动词。《聊斋志异·促织》:“留待限期(只管期限一到),以塞官责(就拿它去应付官府的摊派)。”现如:敷衍塞责。

⑧由“堵塞”又引申为“放进”、“强行放进”。动词。鲁迅《而已集·再谈香港》:“然而奇怪,他并不将钱带走,却塞(放)在我的枕头下,自己去了。”唐平铸《转战江淮河汉》:“从敌人手中夺取了第一个桥头堡——大雷庄,把第一个楔子塞(强行放进)了敌人防守的南岸。”

⑨由“堵塞”又引申指“堵住器物口的东西”。名词。如:瓶塞;活塞”,“软木塞”。

⑩因“堵塞”含有隔塞意,所以由“堵塞”又引申指“关塞”、“可据守的险要之处。”读作sài。名词。《左传·文公十三年》:“春(文公十三年春天),晋侯使詹嘉瑕(晋侯派詹嘉住在瑕地),以守桃林之塞(以防守桃林这个要塞)。”《吕氏春秋·有始》:“山有九塞(山有九个要塞),泽有九薮(水泽有九个渊薮)。”现如:要塞;边塞。

⑪由“关塞”引申为“边境”。读作sài。名词。《荀子·强国》:“若是则兵不复出于塞外(如果这样,军队就不必再去境外),而令行于天下矣(秦国的命令便可以通行于天下了)。”

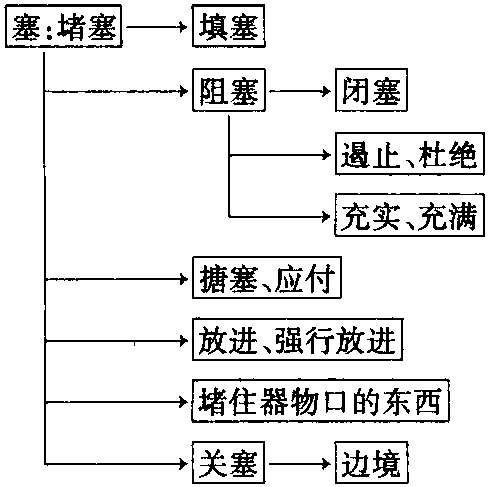

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆