期 qī

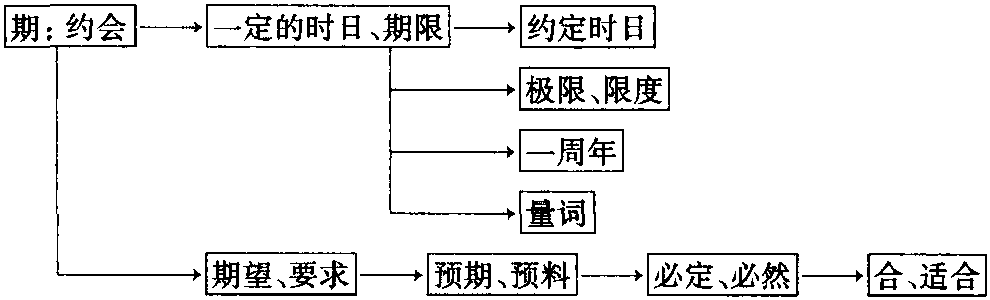

【字义演释】

①约会。动词。《诗·鄘风·桑中》:“期我乎桑中(和我约会在桑中),要我乎上宫(邀我会面在上宫),送我乎淇之上矣(还到淇上把我送)”

②由“约会”引申指“一定的时日”、“期限”。名词。《诗·陈风·东门之杨》:“昏以为期(相会约在黄昏后),明星煌煌(启明星儿闪闪明)。”《史记·陈涉世家》:“会天大雨(他们正碰上天下大雨),道不通(道路不通),度已失期(估计雨后到渔阳已经超过了期限)。失期(超过了期限),法皆斩(按秦朝法律都要杀头)。”现如:定期举行;分期付款;如期完成任务。现引申指“约定时日”。动词。如:不期而遇。

③由“期限”引申为“极限”、“限度”。名词。《庄子·则阳》:“今计物之数(现在计算一下物的种数),不止乎万(不止于一万),而期曰万物者(而极限只称作万物),以数之多者号而读之也(是用数目字最多的来称述它)。”《吕氏春秋·怀宠》:“上不顺天(上不承天意),下不惠民(下不施惠于民),征敛无期(横征暴敛没有限度),求索无厌(求索财物没有满足)。”

④由“期限”又引申指“一周年”。读作jī。名词。《战国策·齐策一》:“期年之后(一年以后),虽欲言(即使想说话),无可进者(也没有什么可说的了)。”

⑤由“期限”现又引申用作量词。如:出了两期刊物;办了三期讲习班。

⑥由“约会”又引申为“期望”、“要求”。动词。《韩非子·五蠹》:“是以圣人不期修古(因此圣人不指望学习照搬古代的一套),不法常可(不墨守成规),论世之事(而是考察研究当今社会的情况),因为之备(从而给它制定相应的措施)。”《吕氏春秋·察今》:“故曰良剑期乎断(所以说,好剑要的是锋利),不期乎镆铘(不必只要镆铘名剑);良马期乎千里(好马要的是能行千里),不期乎骥骜(而不能只要骜骥名马)。”现如:期待;期盼;以期得到良好的效果。

⑦由“期望”引申为“预期”、“预料”。动词。《荀子·天论》:“所志于天者(对上天的认识),已其见象之可以期者也(要根据已经显现的自然现象,预测未来的变化)。”

⑧由“预料”引申为“必定”、“必然”。副词。《史记·滑稽列传》:“今父老子弟虽患苦我(现在父老子弟们虽说抱怨我、嫌我多事),然百岁后期令父老子孙思我言(可是百把年之后,必定会叫你们的子子孙孙永远怀念我说过的话)。”

⑨由“必定”引申为“合”、“适合”。动词。《书·大禹谟》:“汝作士(因为您作士官),明于五刑以弼五教(能明五刑以辅助五常之教),期于予治(合于我们的治道)。”《庄子·寓言》:“年先矣(年龄比别人大),而无经纬本末以期年耆者(却不能具备治世的本领和通晓事理的端绪而符合长者的厚德),是非先也(这样的人就不能算是前辈长者)。”

【字义发展图示】

;小篆

;小篆