惑 huò

【字形及本义】

【字义演释】

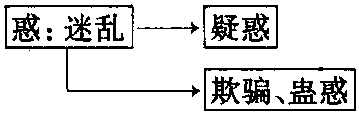

①迷乱。动词。《韩非子·孤愤》:“惑主败法(迷惑君主,破坏法制),以乱士民(以此来搅乱民众)……此大罪也(这是严重的罪行)。”现如:迷惑;惑乱人心。

②由“迷乱”引申为“疑惑”。名词。《论语·为政》:“子曰(孔子说):‘吾十有五而志于学(我十五岁,有志于学问),三十而立(三十岁,懂礼仪,说话做事都有把握),四十而不惑(四十岁,掌握了各种知识,不致有疑惑)。’”韩愈《师说》:“师者(老师),所以传道、授业、解惑也(是传授道理、讲授学业、解释疑惑的人)。”现如:大惑不解。

③由“迷乱”又引申为“欺骗”、“蛊惑”。动词。《荀子·解蔽》:“曲知之人(认识片面的人),观于道之一隅而未之能识也(看见了道的一个方面,但不能够认识道),故以为足而饰之(所以把片面作为全面加以夸耀),内以自乱(这样,对内扰乱了自己),外以惑人(对外欺骗了别人)。”现如:妖言惑众。

【字义发展图示】

;小篆

;小篆