与 yǔ

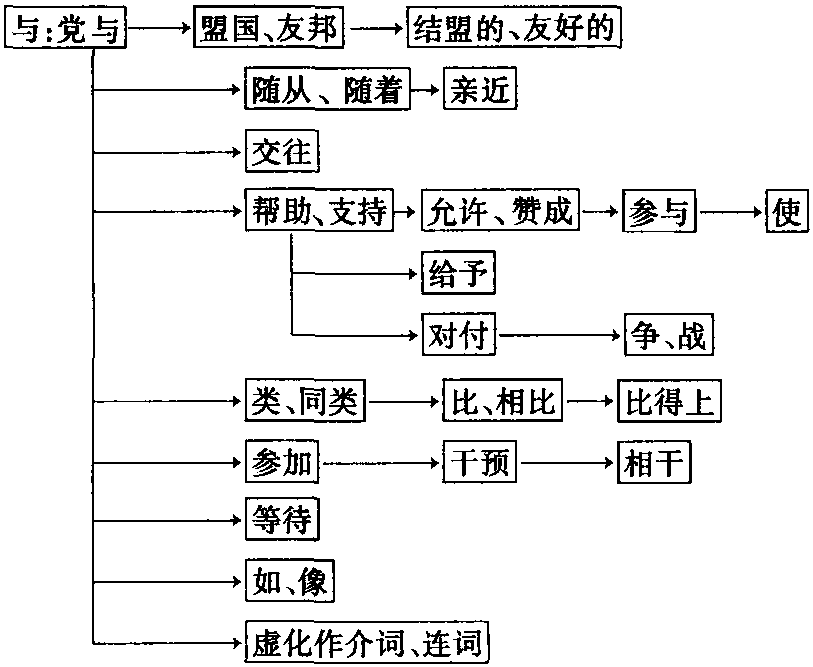

【字义演释】

①党与。名词。《史记·张耳陈馀列传》:“敌多则力分(敌人多,那秦国的力量就分散了),与众则兵强(有了许多党与,那我们军队实力就强大了)。”

②由“党与”引申为“盟国”、“友邦”。名词。《左传·僖公三十年》:“失其所与(失掉了同盟国家),不知(这是不智)。”《荀子·王制》:“王夺之人(王者争取人心),霸夺之与 (霸主争取友邻的国家)。”

③由“盟国”引申为“结盟的”、“友好的”。形容词。《孟子·告子下》:“我能为国君约与国(我能够帮助国君联合同盟的国家),战必克(只要打仗就一定胜利)。”

④由“党与”又引申为“随从”、“随着”。动词。《国语·齐语》:“桓公知天下诸侯多与己也(齐桓公知道天下众诸侯大多听从自己),故又大施忠焉(于是又大大地表现忠义)。”《淮南子·地形》:“蛤蟹珠龟(蚌蛤、螃蟹、珍珠、乌龟),与月盛衰(随着月亮的盈亏而盛衰)。”

⑤由“随从”引申为“亲近”。形容词。《宋史·司马光传》:“所言尽害政之事(所说的都是危害国政的事),所与尽害政之人(所亲近的都是危害国政的人)。”

⑥由“党与”又引申为“交往”。动词。《韩非子·奸劫弑臣》:“君臣之相与也(君臣之间的相互交往),非有父子之亲也(并没有父子之间那种亲密的关系)。”现如:相与。

⑦由“党与”又引申为“帮助”、“支持”。动词。《老子》第七十九章:“夫天道无亲 (天道对谁都没有偏爱),恒与善人(永远帮助有德的善人)。”

⑧由“帮助”引申为“允许”、“赞成”。动词。《论语·述而》:“与其进也(我们赞成他的进步),不与其退也(不赞成他的退步)。”

⑨由“赞成”引申为“参与”。动词。《管子·海王》:“我未与其事也(我们没有参与制盐),受人之事(但可以接受别人生产的盐)。”

⑩由“参与”引申为“使”。动词。白居易《会昌二年春题池西小楼》:“虽贫眼下无妨乐(身虽贫困,眼下还不有碍欢乐),纵病心中不与愁(纵然生病,也不使心中忧愁)。”

⑪由“帮助”又引申为“给予”。动词。《老子》第三十六章:“将欲夺之(想要夺取它),必固与之(必须暂且给予它)。”现如:赠与;交与本人。

⑫由“帮助”又引申为“对付”。动词。《史记·淮阴侯列传》:“吾平生知韩信为人(我生平很知道韩信的为人),易与耳(他是很容易对付的)。”

⑬由“对付”引申为“争”、“战”。动词。《左传·哀公九年》:“宋方吉(宋国正在吉利的时候),不可与也(不能和他交战)。”

⑭由“党与”又引申为“类”、“同类”。名词。《国语·周语下》:“夫礼之立成者为饫(礼制规定站立不坐而成礼叫饫礼),昭明大节而已 (只是表明大体罢了),少曲与焉(所以这〔类〕诗乐章小、礼节简便)。”

⑮由“同类”引申为“比”、“相比”。动词。《墨子·经下》:“一法者之相与也尽类(同一法则模型相比相似是因为都同类),若方之相合也(好像方形物体彼此互相符合)。”

⑯由“相比”引申为“比得上”。动词。《汉书·晁错传》:“上下山陂(上下山坡),出入溪涧 (出入溪涧),中国之马弗与也(中国的马匹不能比得上啦)。”

⑰因“党与”含有“加入”意,所以引申为“参加”。动词。读作yù。《论语·八佾》:“吾不与祭(我若是不能亲自参加祭祀),如不祭(是不请别人代理的)。”现如:参与;与会代表。

⑱由“参加”引申为“干预”、“了解”。动词。读作yù。《国语·鲁语下》:“日中考政(中午考查政治),与百官之政事(了解百官的日常政务)。”范成大《次韵时叙》:“春亦何能与人事(春又怎能干预人事)。”

⑲由“干预”引申为“相干”。读作yù。动词。《史记·卫将军骠骑列传》:“人臣奉法遵职而已 (我们为人臣的,只是奉行法令,恪尽职守罢了),何与招士(何必相干那招贤纳士)!”

⑳借作“等待”。动词。《论语·阳货》:“日月逝矣 (时光过去了),岁不我与 (岁月不再等待我呀)。”

㉑借作动词。“如”、“像”。《韩非子·难三》:“秦昭王问于左右曰(秦昭王问左右近臣道):‘今时韩、魏孰与始强(现今韩国和魏国谁如当初那样强盛)?’”

㉒虚化作介词、连词。相当于“被”、“把”、“向”、“由”、“对于”;“和”等。

【字义发展图示】

;小篆

;小篆