孰 shú

【字义演释】

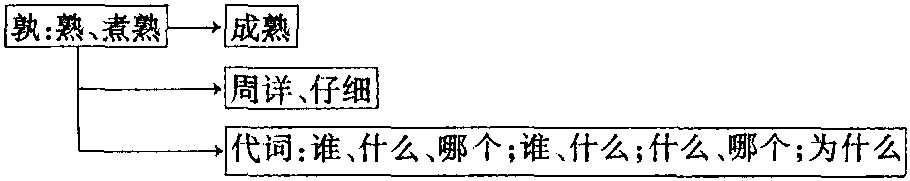

①熟、煮熟。后作“熟”。形容词或动词。《左传·宣公二年》:“宰夫腼熊蹯不孰(厨子烧煮熊掌没有煮熟),杀之(就杀了他)。”《后汉书·方术列传》:“既而爂孰(不久将饭煮熟)。”

②由“煮熟”引申为“成熟”。动词。《荀子·富国》:“寒暑和节(使寒暑与节令相适应),而五谷以时孰(五谷按时成熟),是天下之事也(这是自然界的事情)。”

③因食物煮熟含有“周密加工”意,所以由“煮熟”又引申为“周详”、“仔细”。形容词。《战国策·齐策一》:“明日(又过了一天),徐公来(徐公来了)。孰视之(邹忌仔细地看他),自以为不如(自己认为不如徐公漂亮)。”《商君书·更法》:“臣恐天下之议君(我怕天下的人会议论国君),愿孰察之(希望国君仔细考察一下这种情况)。”

④借作代词。表示疑问。①用作主语。相当于“谁”、“什么”、“哪个”。《论语·微子》:“四体不勤(四肢不劳动),五谷不分(五谷分不清),孰为夫子(谁是你的老师)?”又《八佾》:“是可忍(这个可以容忍),孰不可忍也(什么不可以容忍呢)?”《左传·桓公十五年》:“父与夫孰亲(父亲和丈夫哪个更亲近)?”《孟子·告子下》:“礼与食孰重(礼义和食物哪个更重要)。”②用作宾语。相当于“谁”、“什么”。《公羊传·隐公元年》:“王者孰谓(君王说谁)?谓文王也(是说文王)。”《韩非子·外储说左上》:“齐王问曰(齐王问道):‘画孰最难者(画什么是最难的)?’”③用作定语。相当于“什么”、“哪个”。《公羊传·昭公二十五年》:“孰居而无称(哪个君主没有称呼)?”《吕氏春秋·行论》:“孰王而可叛也(什么君王还可以背叛呢)?”④用作状语。相当于“为什么”。《楚辞·九章·哀郢》:“曾不知夏之为丘兮(竟不知宫殿变为废墟啊),孰两东门之可芜(为什么两座东门会荒芜)?”《史记·自序》:“襄公伤于泓(宋襄公在泓之战中受伤),君子孰称(君子为什么还称赞他)?”

【字义发展图示】

;金文

;金文 ;小篆

;小篆