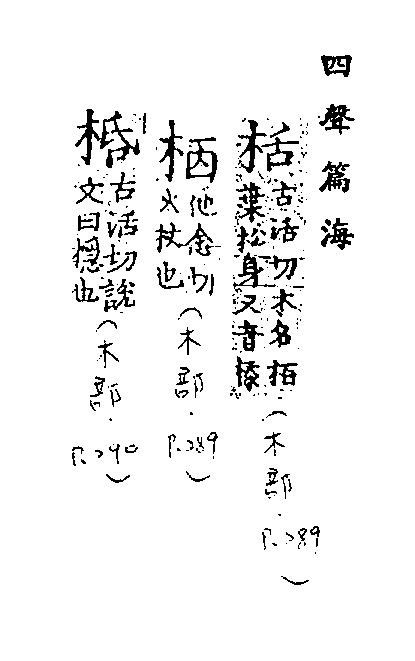

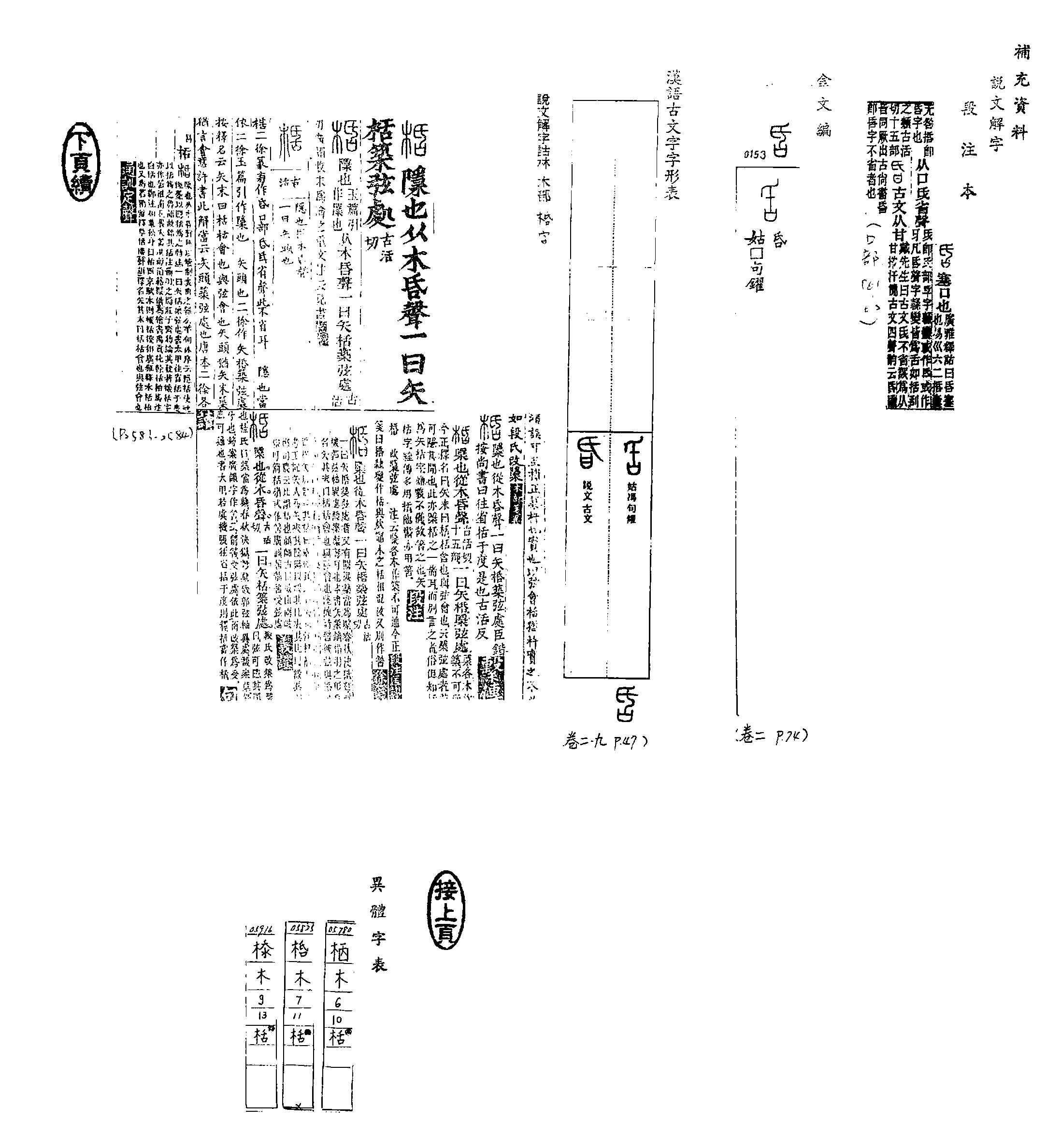

「 」為「栝」之異體。「栝」之篆文,其原有二:一為「

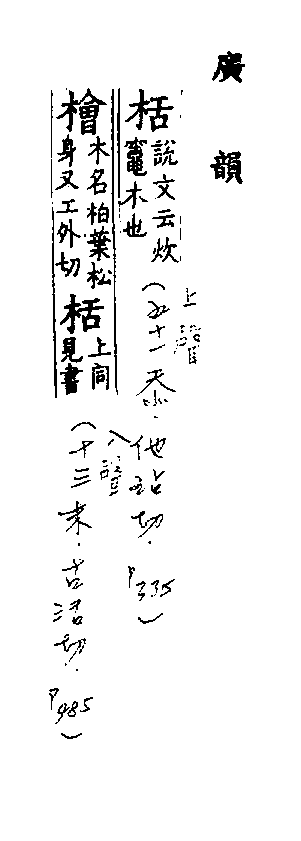

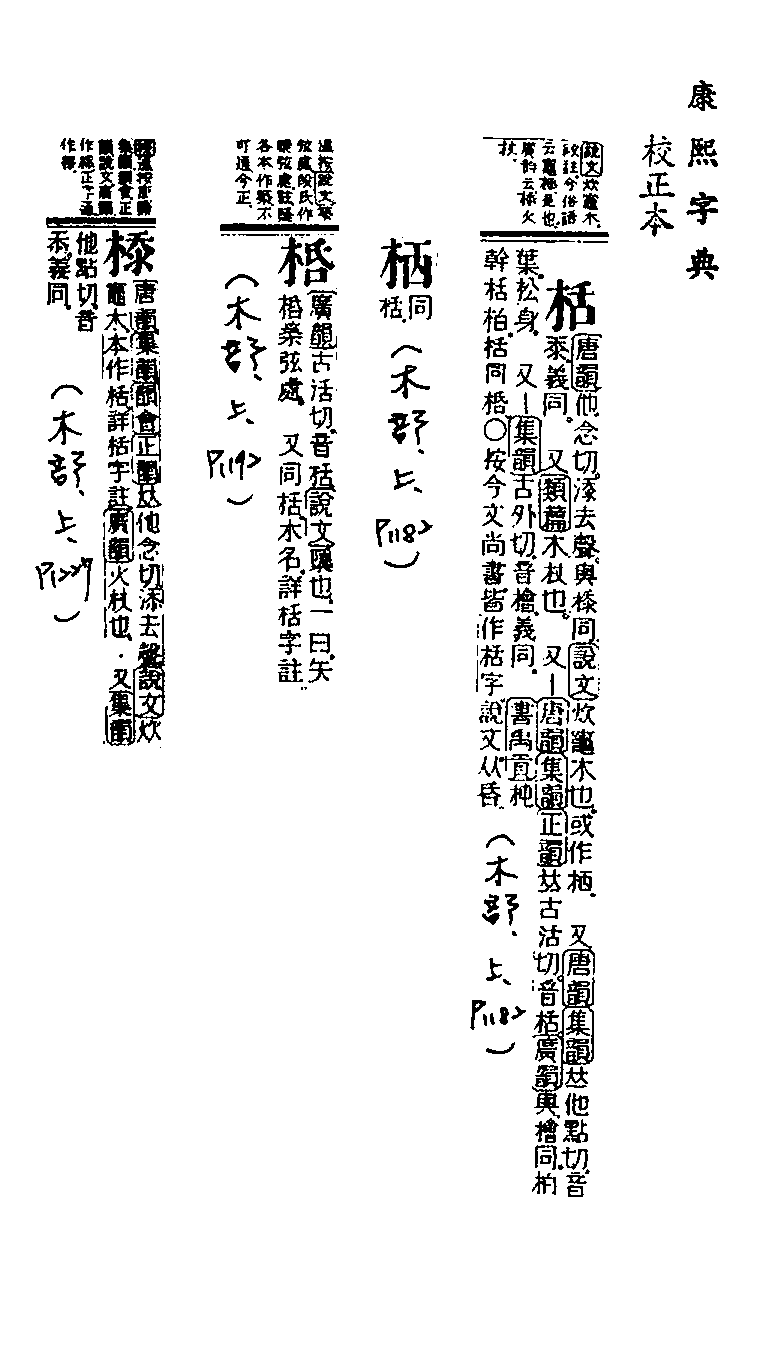

」為「栝」之異體。「栝」之篆文,其原有二:一為「 」,《說文解字.木部》:「炊竈木。從木舌聲。」《說文解字義證.木部》:「炊竈木者,《六書故》:『栝,進火木。』」另一為「

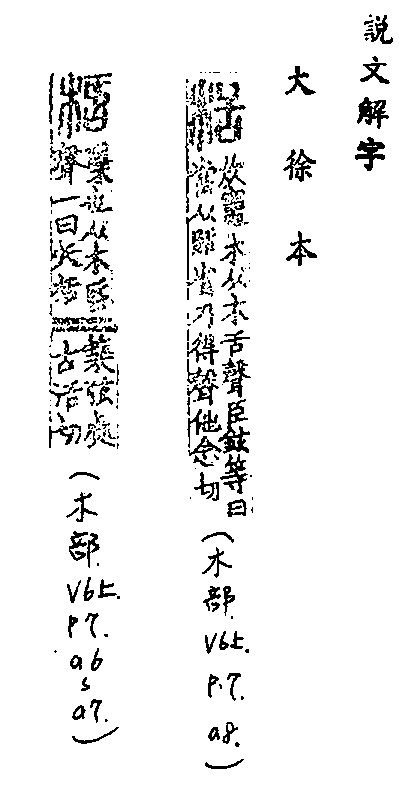

」,《說文解字.木部》:「炊竈木。從木舌聲。」《說文解字義證.木部》:「炊竈木者,《六書故》:『栝,進火木。』」另一為「 」,大徐本《說文解字.木部》:「檃也。從木

」,大徐本《說文解字.木部》:「檃也。從木 聲。一曰:矢栝,築弦處。」段注本「栝」作「

聲。一曰:矢栝,築弦處。」段注本「栝」作「 」」、「築」作「檃」。字本作「

」」、「築」作「檃」。字本作「 」,與從「舌」之「栝」二字,然「

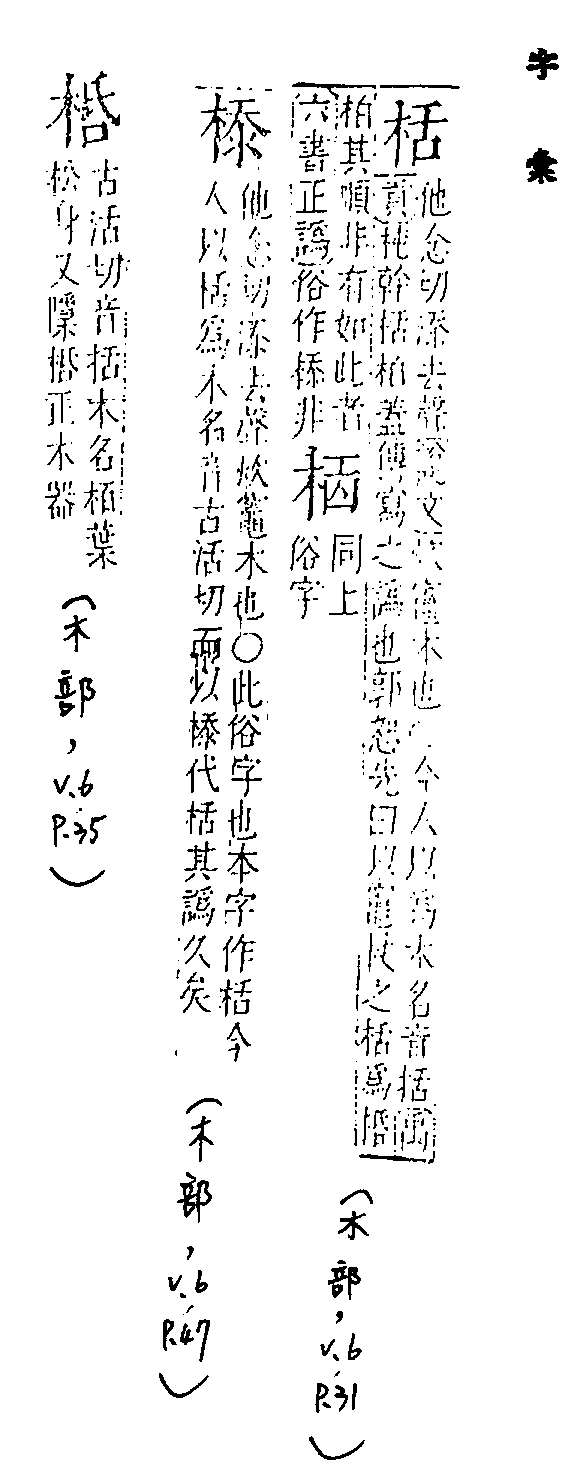

」,與從「舌」之「栝」二字,然「 」之金文作「

」之金文作「 」(《金文編.卷二.姑□句

」(《金文編.卷二.姑□句 》。《漢語古文字字形表》「□」作「馮」),形與「舌」之篆文「

》。《漢語古文字字形表》「□」作「馮」),形與「舌」之篆文「 」近似,隸變多作「舌」,乃掍而不別,故段玉裁於口部「

」近似,隸變多作「舌」,乃掍而不別,故段玉裁於口部「 」下注曰:「凡『

」下注曰:「凡『 』聲字,隸變皆為『舌』,如『括』、『刮』之類。」夫「

』聲字,隸變皆為『舌』,如『括』、『刮』之類。」夫「 」、「

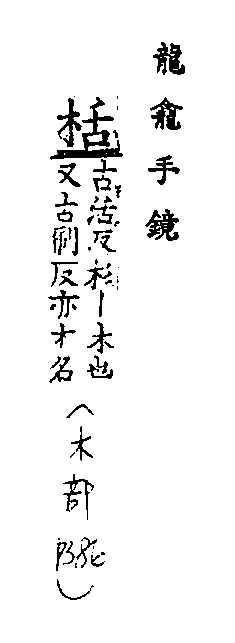

」、「 」二字楷定形同,故後代字書多渾而言之,如《類篇.木部》:「『栝』,他點切,木杖也,一曰炊竈木。……又古活切,《說文》:『檃也。一曰夫栝,築弦處。』」

」二字楷定形同,故後代字書多渾而言之,如《類篇.木部》:「『栝』,他點切,木杖也,一曰炊竈木。……又古活切,《說文》:『檃也。一曰夫栝,築弦處。』」

「 」字始見《類篇.木部》,曰:「他念切。《說文》:『炊竈木。』」義與從舌聲之「栝」同,此字之形構,徐鉉曰:「當從

」字始見《類篇.木部》,曰:「他念切。《說文》:『炊竈木。』」義與從舌聲之「栝」同,此字之形構,徐鉉曰:「當從 省乃得聲。」段玉裁則曰:「徐說非也。『栝』、『甛』、『銛』等字,皆從『

省乃得聲。」段玉裁則曰:「徐說非也。『栝』、『甛』、『銛』等字,皆從『 』聲。『

』聲。『 』見

』見 部,轉寫訛為『舌』耳。」按:《說文》無「

部,轉寫訛為『舌』耳。」按:《說文》無「 」字,《玉篇.目部》有之,曰:「火刮切,視也。」又《說文解字.

」字,《玉篇.目部》有之,曰:「火刮切,視也。」又《說文解字. 部》:「

部》:「 ,舌貌。」夫「炊竈木」與目視無涉,而與口舌有關,故段說為是。字既從

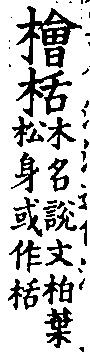

,舌貌。」夫「炊竈木」與目視無涉,而與口舌有關,故段說為是。字既從 得聲,則《類篇》乃存其原貌,而《字彙.木部》、《正字通.木部》不察,反以「

得聲,則《類篇》乃存其原貌,而《字彙.木部》、《正字通.木部》不察,反以「 」為「栝」之俗字,是其偶失也。「

」為「栝」之俗字,是其偶失也。「 」雖為「栝」之本形,然既以「栝」為正字,則「

」雖為「栝」之本形,然既以「栝」為正字,則「 」為異體也,故可收。

」為異體也,故可收。

字》。

字》。