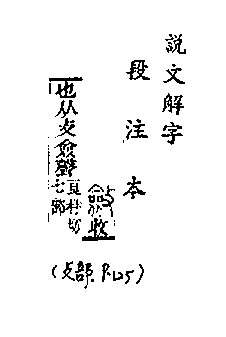

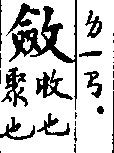

1. 聚集、收集。如:「斂財」。段注本《說文解字.攴部》:「斂,收也。」唐.王勃〈餞韋兵曹〉詩:「川霽浮煙斂,山明落照移。」《聊齋志異.卷一一.竹青》:「訊知其由,斂貲送歸。」 2. 賦稅。《孟子.盡心上》:「易其田疇,薄其稅斂。」《資治通鑑.卷二五二.唐紀六八.僖宗乾符二年》:「民之困於重斂者爭歸之,數月之間,眾至數萬。」 3. 約束、節制。如:「收斂」、「斂容」。《漢書.卷七六.趙尹韓張兩王傳.張敞》:「此言尊貴所以自斂制,不從恣之義也。」《紅樓夢》第九七回:「寶玉見了父親,神志略斂些,片時清楚,也沒什麼大差。」 4. 「斂手」: (1) 指有所顧忌而不敢恣意任為。《史記.卷一三○.太史公自序》:「使諸侯斂手而事秦者,魏冉之功。」《後漢書.卷二九.申屠剛鮑永郅惲列傳.鮑永》:「貴戚且宜斂手,以避二鮑。」 (2) 拱手,表示恭敬。南朝宋.劉義慶《世說新語.賢媛》:「桓宣武平蜀,以李勢妺為妾。」南朝梁.劉孝標.注:「徐下地結髮,斂手而言。」唐.白居易〈宿紫閣山北村〉詩:「主人退後立,斂手反如賓。」 5. 「斂足」:止步不前。唐.白居易〈遊悟真寺〉詩:「上階脫雙履,斂足升淨筵。」唐.陳鴻《長恨傳》:「方士屏息斂足,拱手門下。」。 6. 為死者更衣入棺。通「殮」。如:「殯斂」。宋.錢公輔〈義田記〉:「歿之日,身無以為斂,子無以為喪。」 7. 姓。如五代時有斂憲。 |

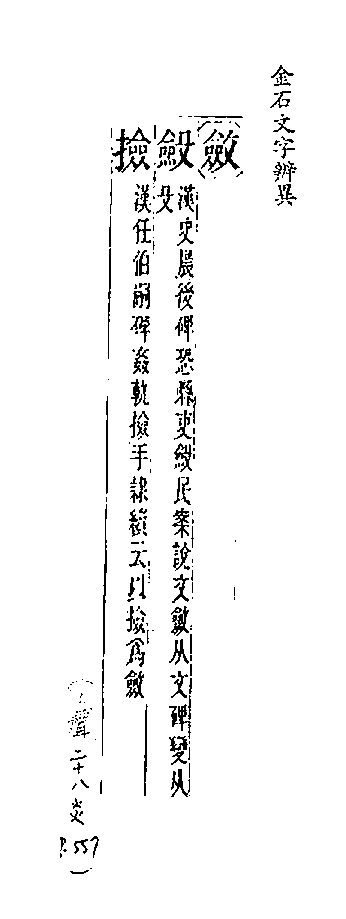

字》引〈華山廟碑〉。

字》引〈華山廟碑〉。