|

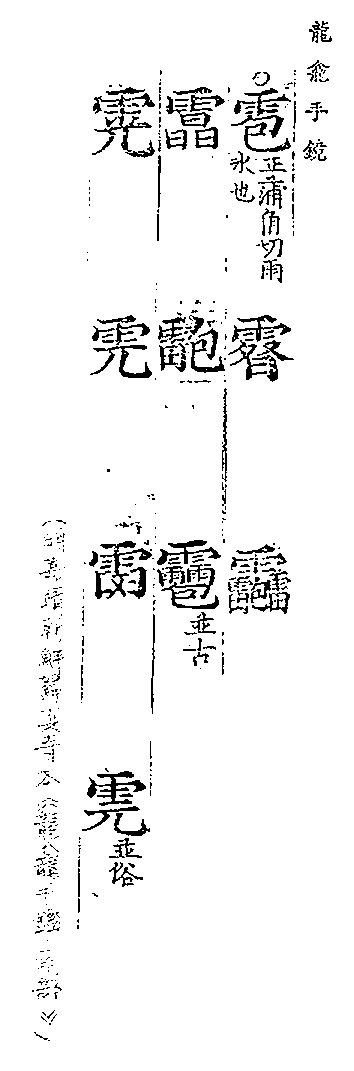

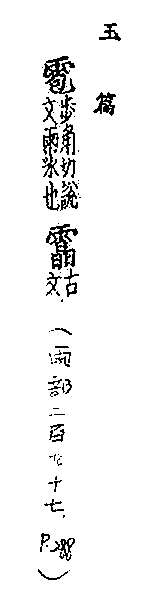

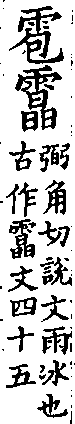

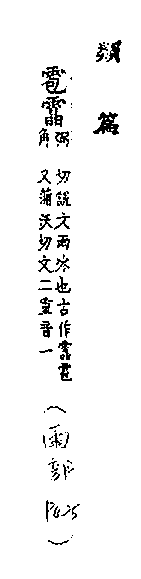

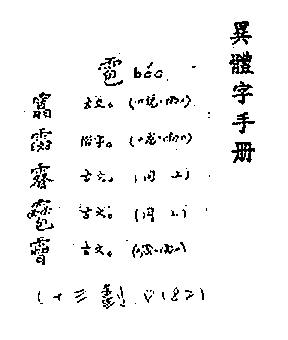

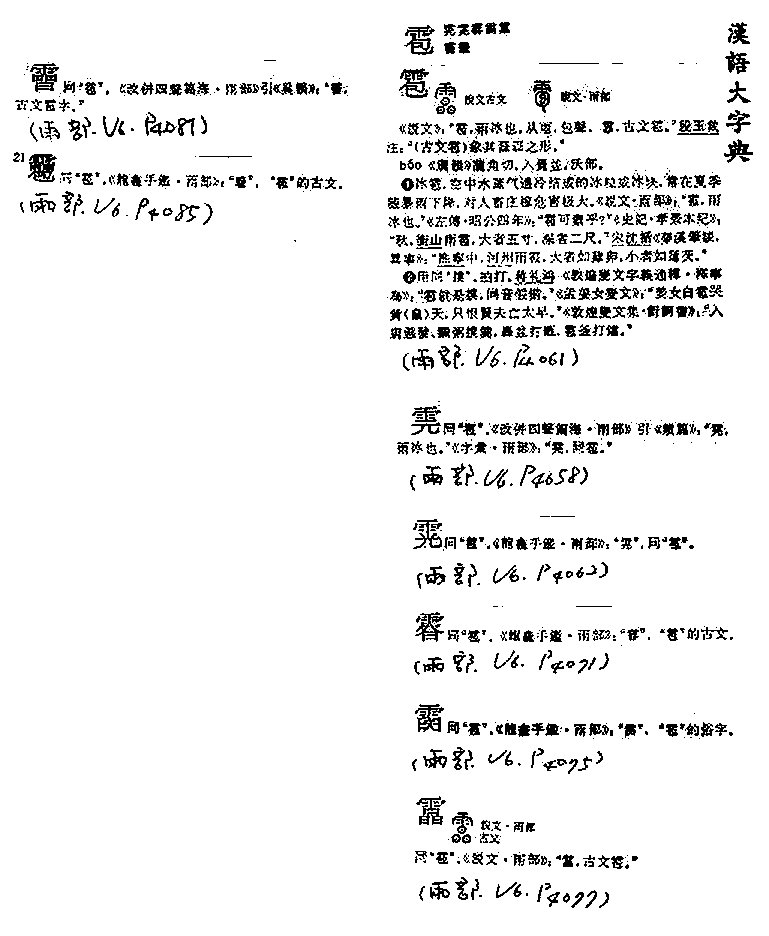

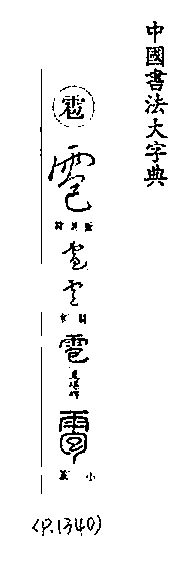

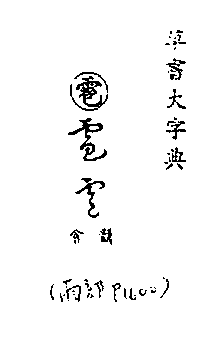

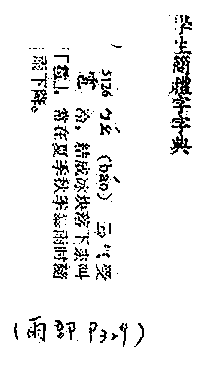

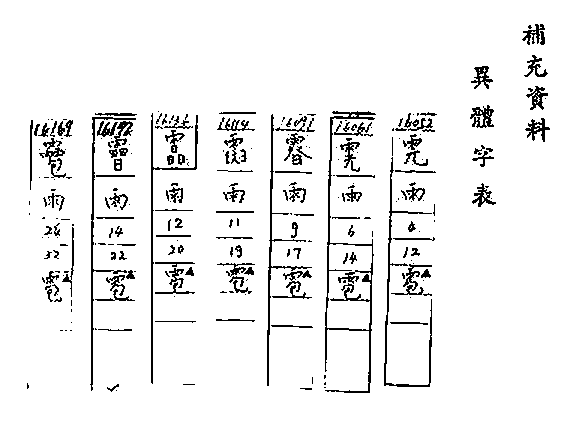

| 字號 | A04474 | 正字 | 【雹】 | 雨 - 05 - 13 |

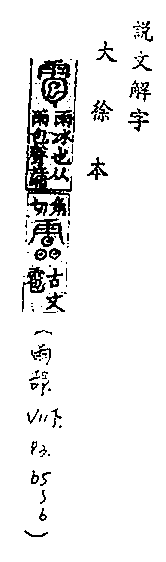

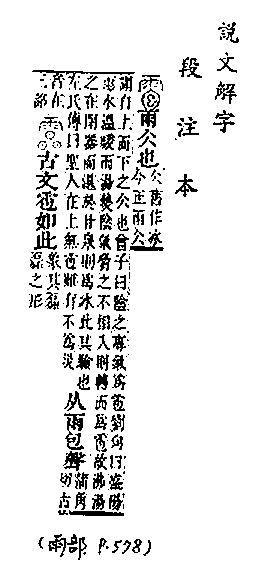

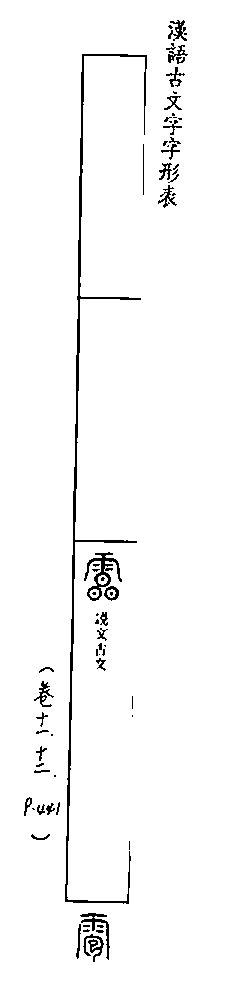

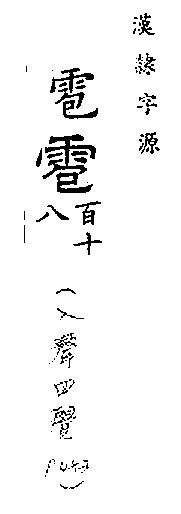

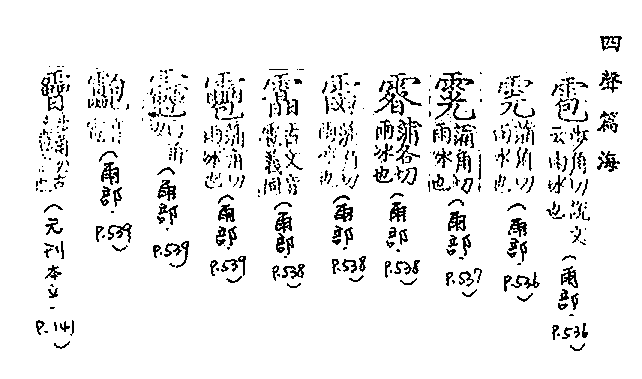

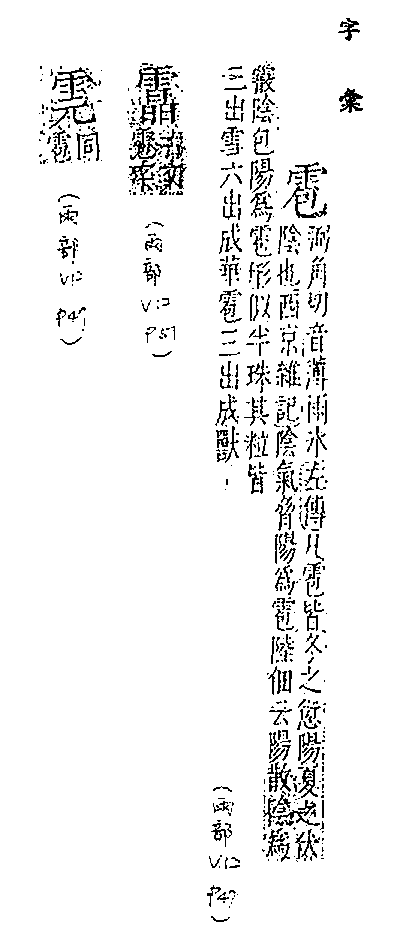

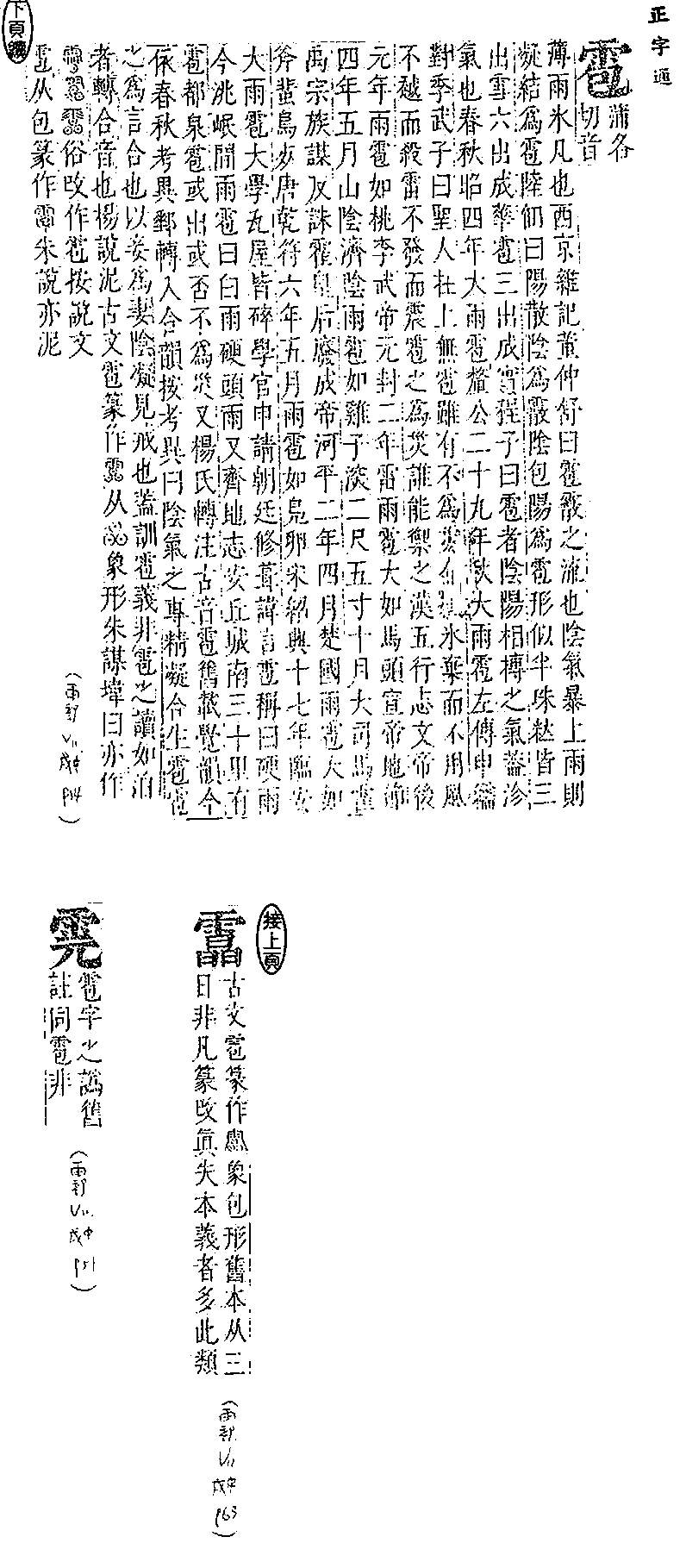

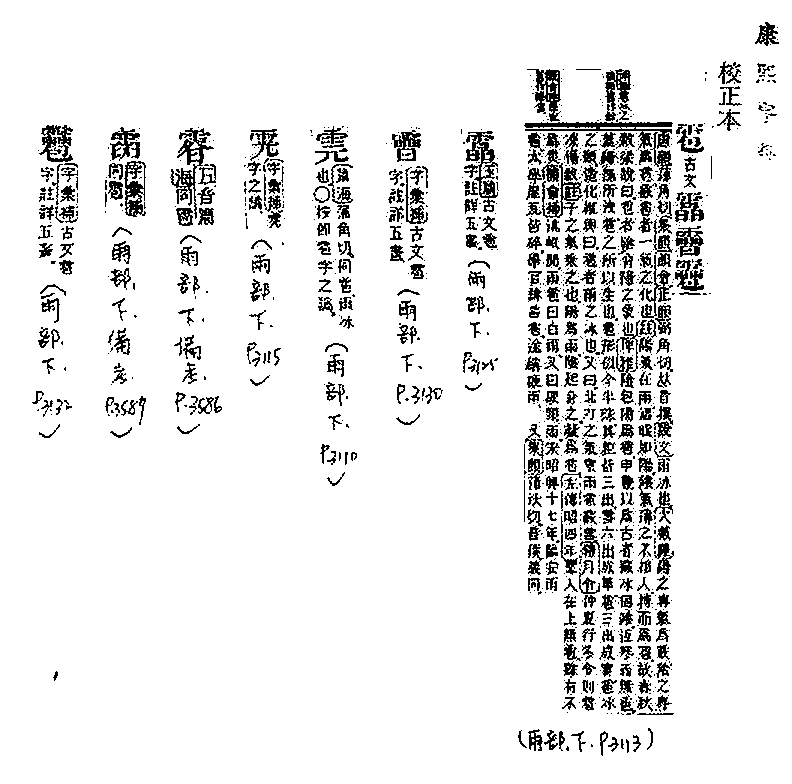

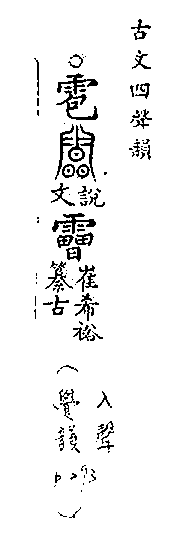

| 說文釋形 | 大徐本: 段注本: | |||

| 注音 | (一)ㄅㄠˊ (二)ㄅㄛˊ | |||

| 漢語拼音 | (一)báo (二)bó | |||

| 釋義 | (一)ㄅㄠˊ 1. 空中水蒸氣遇冷凝結而成之冰粒或冰塊,常伴夏季暴雨降下。《說文解字.雨部》:「雹,雨冰也。」《禮記.月令》:「仲夏行冬令,則雹凍傷穀,道路不通,暴兵來至。」《晉書.卷四.惠帝紀》:「是歲,沛國雨雹,傷麥。」亦稱為「冰雹」、「雹子」。 2. 拍打。同「撲」。《敦煌變文.孟姜女變文》:「姜女自雹哭黃天,只恨賢夫亡太早。」 (二)ㄅㄛˊ,ㄅㄠˊ之又音。 | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|